PERCHÉ LE BORSE CONTINUANO LA CORSA

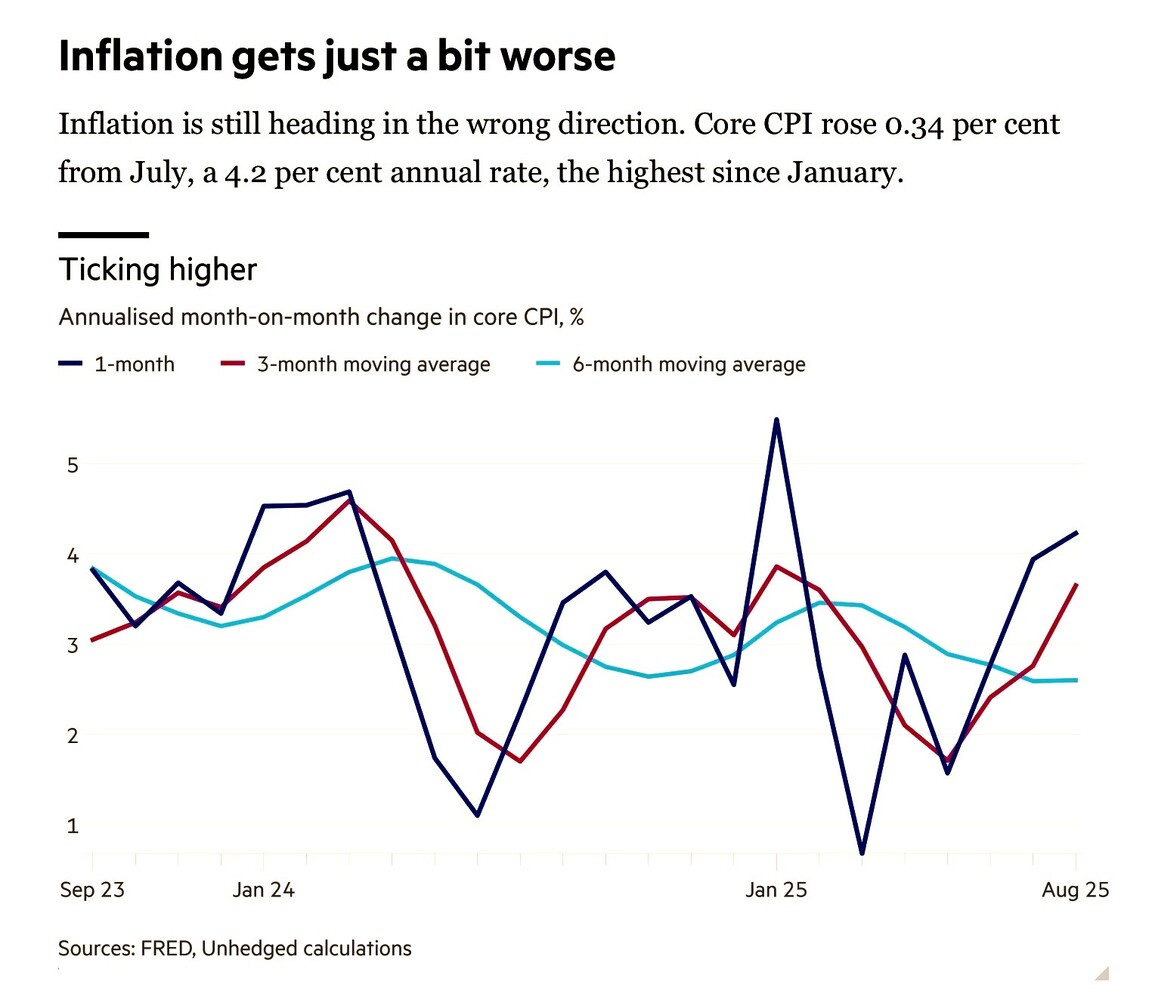

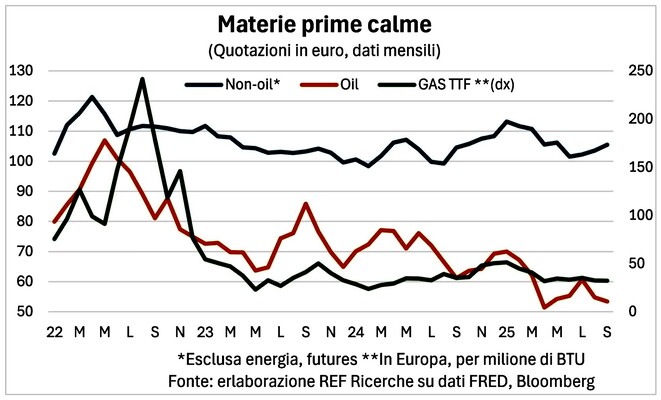

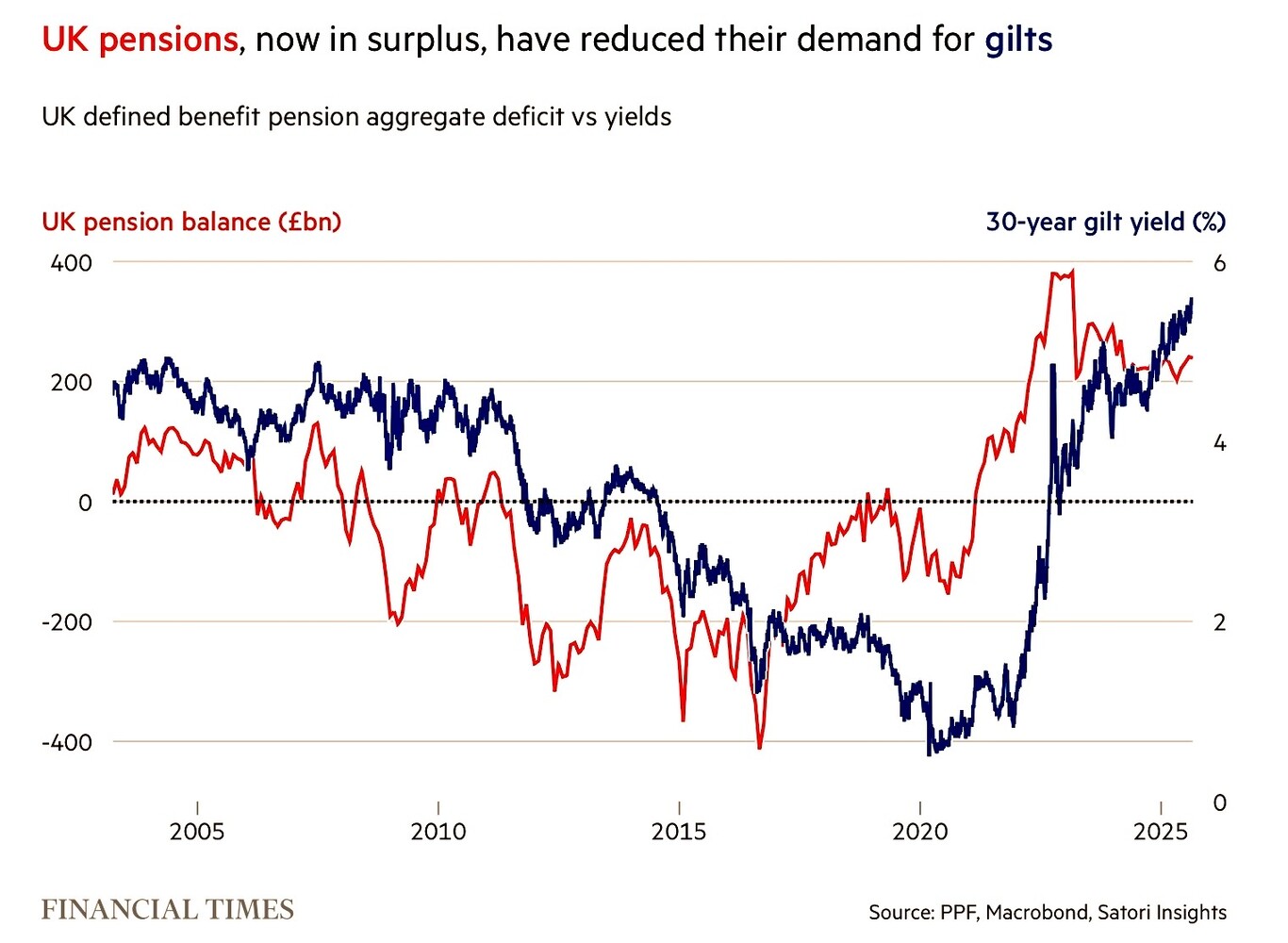

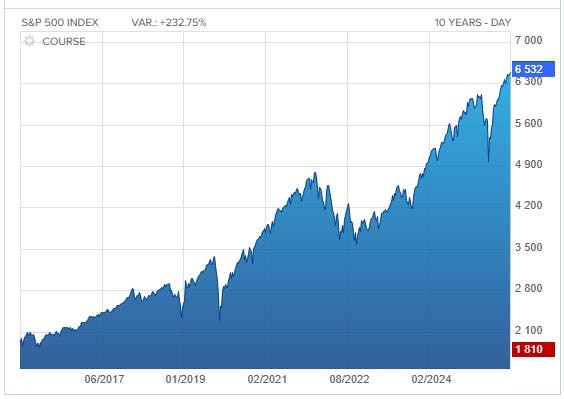

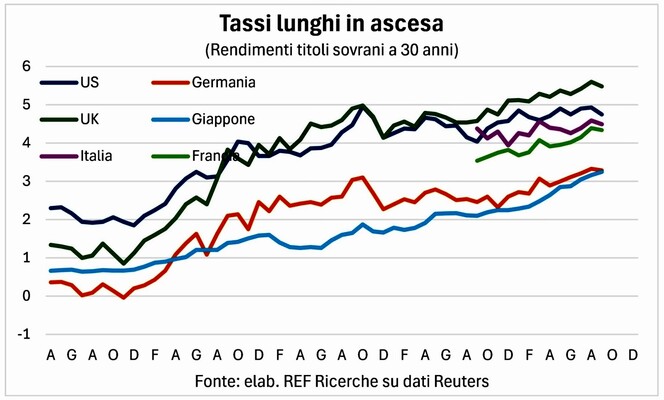

I mercati finanziari appaiono euforici e il loro ottimismo spinge anche i più scettici tra gli investitori a cercare di non perdersi la possibilità di partecipare a questo rialzo delle borse che sembra non finire mai. Quanto però questo ottimismo sia davvero giustificato dai fatti è tutt’altro affare, dal momento che l’enorme liquidità in circolazione contribuisce non poco ad alimentare la volontà degli operatori di leggere ogni evento con le lenti rosa. E l’elenco dei motivi per i quali l’ottimismo potrebbe non durare in eterno inizia ad allungarsi, a partire dalla lettura dell’inflazione dei prezzi che potrebbe prima o poi avere un effetto rialzista sui rendimenti richiesti dal mercato obbligazionario e potrebbe, di conseguenza, andare ad intaccare proprio la radice stessa dell’attuale ondata di ottimismo: la liquidità dei mercati.

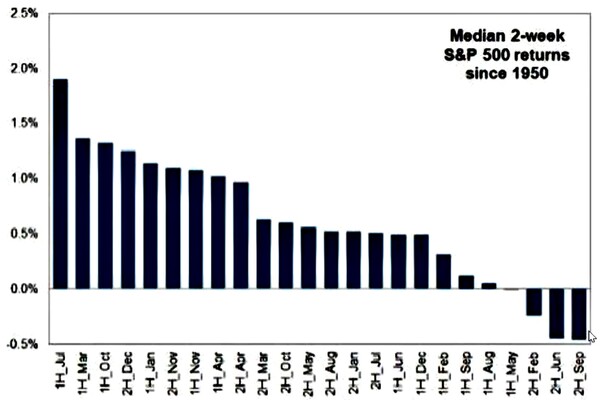

Altro ovvio motivo per il quale le borse potrebbero far partire una correzione degli attuali picchi massimi riguarda proprio la concreta possibilità che i grandi operatori inizino a ridurre la propria esposizione per prendere qualche beneficio delle plusvalenze realizzate, soprattutto in virtù del fatto che, statisticamente, quello di Settembre appare come un mese in cui le borse calano per effetti stagionali (ad esempio il pagamento delle imposte o la ripresa di ingenti spese spingono che hanno un effetto riduttivo sulla liquidità), come si può vedere dal grafico qui riportato con la media degli ultimi 65 anni a Wall Street:

Altro ovvio motivo per il quale le borse potrebbero far partire una correzione degli attuali picchi massimi riguarda proprio la concreta possibilità che i grandi operatori inizino a ridurre la propria esposizione per prendere qualche beneficio delle plusvalenze realizzate, soprattutto in virtù del fatto che, statisticamente, quello di Settembre appare come un mese in cui le borse calano per effetti stagionali (ad esempio il pagamento delle imposte o la ripresa di ingenti spese spingono che hanno un effetto riduttivo sulla liquidità), come si può vedere dal grafico qui riportato con la media degli ultimi 65 anni a Wall Street:

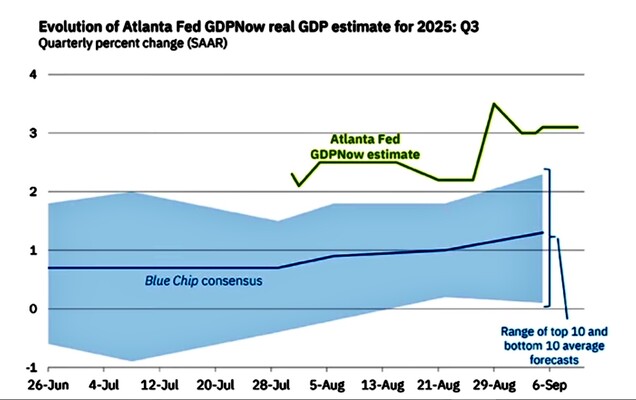

Partiamo dunque dall’analisi dell’ultimo aggiornamento relativo all’inflazione dei prezzi nella nazione che ancora oggi più ha la capacità di influenzare il resto dei mercati finanziari internazionali: l’America. La crescita dell’inflazione in America è causata innanzitutto dal rialzo del Prodotto Interno Lordo (PIL) americano, che continua a viaggiare ad un ritmo superiore al 3% annuo. Questo è dovuto principalmente a due fattori: gli investimenti e i consumi.

Partiamo dunque dall’analisi dell’ultimo aggiornamento relativo all’inflazione dei prezzi nella nazione che ancora oggi più ha la capacità di influenzare il resto dei mercati finanziari internazionali: l’America. La crescita dell’inflazione in America è causata innanzitutto dal rialzo del Prodotto Interno Lordo (PIL) americano, che continua a viaggiare ad un ritmo superiore al 3% annuo. Questo è dovuto principalmente a due fattori: gli investimenti e i consumi.

I primi (gli investimenti), oltre che dalla spinta dell’Intelligenza Artificiale (AI) ora sembrano anche trainati non poco dalla ripresa della spesa militare dopo che, a seguito della guerra d’Ucraina, il Pentagono ha dovuto prendere atto della necessità di aggiornare in maniera radicale i propri sistemi d’arma, prima che il resto del mondo possa prendere atto del fatto che sono risultati in buona parte tecnologicamente arretrati rispetto a quelli russi e cinesi. Gli investimenti in quella direzione sono inoltre alimentati dai profitti generati dai grandi ordinativi di armamenti che iniziano ad arrivare dai paesi europei, i cui fornitori sono principalmente gli americani.

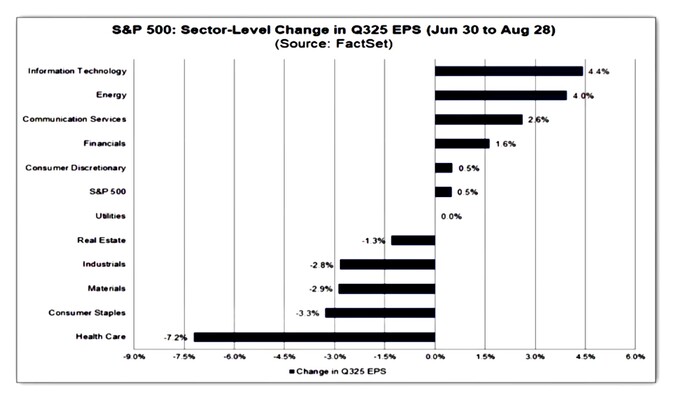

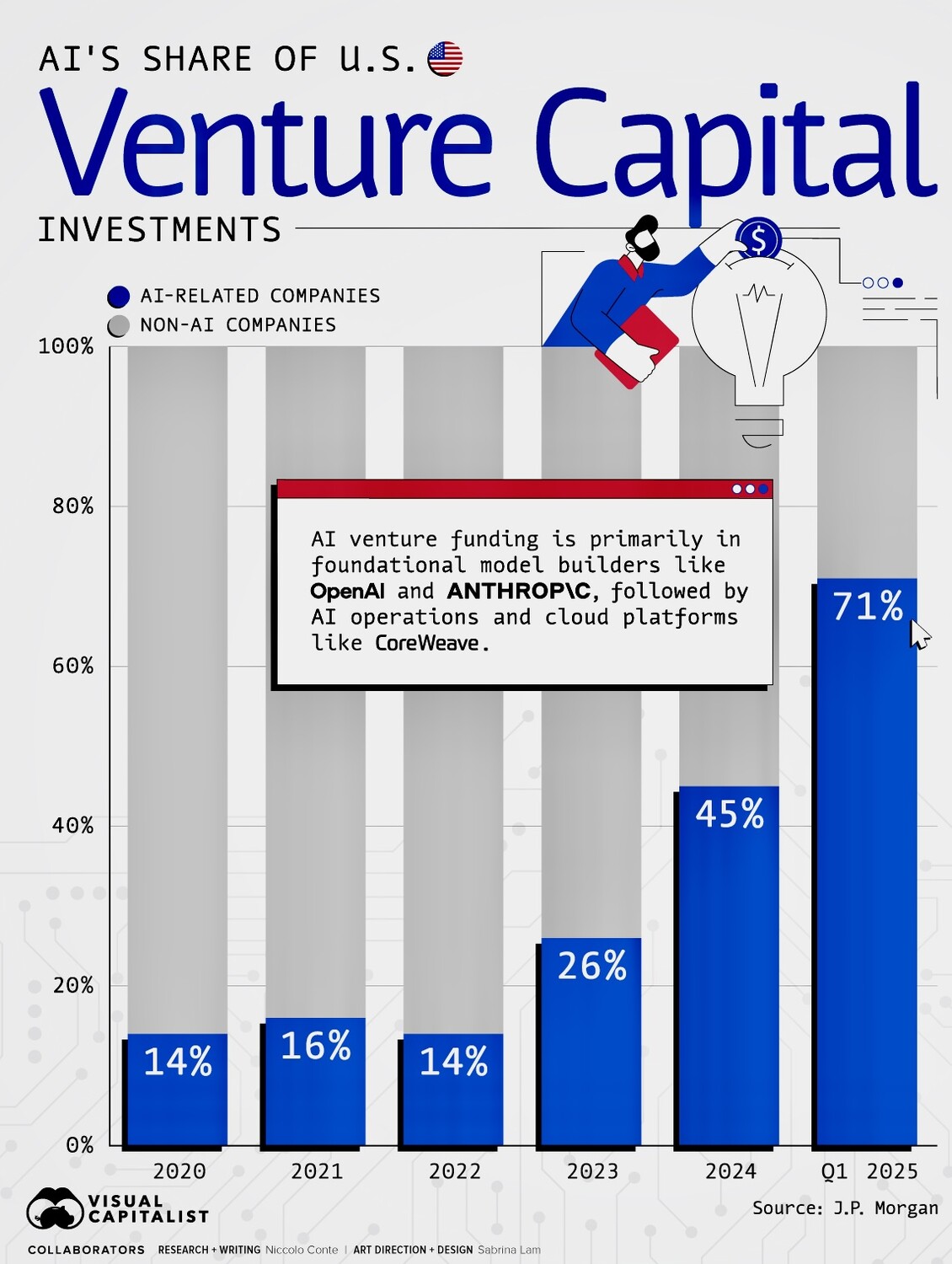

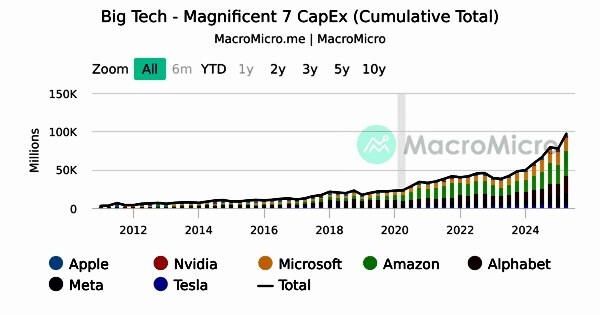

Una seconda e forse più importante ragione per cui gli investimenti (soprattutto privati) corrono negli USA più forte che nel resto dei paesi occidentali è la grande priorità strategica che si sono dati i principali colossi industriali e e tecnologici americani di vincere la corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non tanto sul fronte della ricerca, per la quale gli investimenti contano soltanto fino a un certo punto, quanto piuttosto nell’applicazione dei sistemi d’intelligenza artificiale all’automazione (cioè anche alla robotica) dell’industria e di molti servizi avanzati.

Una seconda e forse più importante ragione per cui gli investimenti (soprattutto privati) corrono negli USA più forte che nel resto dei paesi occidentali è la grande priorità strategica che si sono dati i principali colossi industriali e e tecnologici americani di vincere la corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non tanto sul fronte della ricerca, per la quale gli investimenti contano soltanto fino a un certo punto, quanto piuttosto nell’applicazione dei sistemi d’intelligenza artificiale all’automazione (cioè anche alla robotica) dell’industria e di molti servizi avanzati.

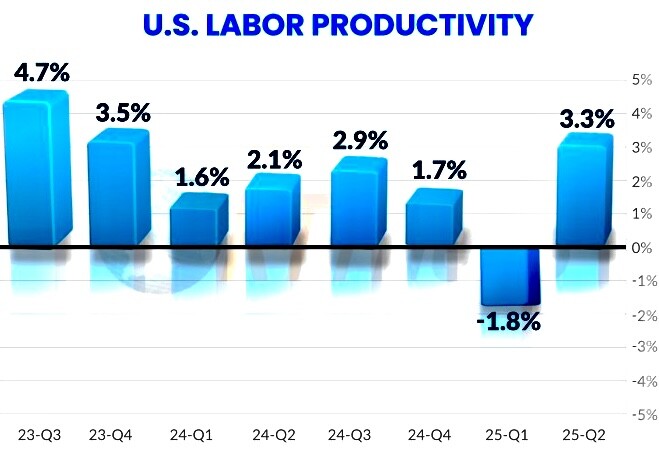

Per le grandi imprese che possono permettersi tali investimenti avere successo su questo fronte significa riuscire ad incrementare la produttività del lavoro e, di conseguenza, a generare migliori margini di guadagno, soprattutto negli USA dove il lavoro costa più caro che in quasi tutto il resto del mondo. E in effetti la produttività dell’industria americana sta aumentando.

Per le grandi imprese che possono permettersi tali investimenti avere successo su questo fronte significa riuscire ad incrementare la produttività del lavoro e, di conseguenza, a generare migliori margini di guadagno, soprattutto negli USA dove il lavoro costa più caro che in quasi tutto il resto del mondo. E in effetti la produttività dell’industria americana sta aumentando.

Non sappiamo in realtà quanto l‘aumento della produttività dipenda strettamente dall’adozione delle prime forme di utilizzo dell’intelligenza artificiale e quanto, invece, possa più biecamente dipendere dall’incremento di digitalizzazione dei processi che costituisce l’indispensabile premessa per utilizzare poi le tecnologie più evolute. Sicuramente l’America è molto avanti nella digitalizzazione di praticamente qualsiasi cosa e buona parte dello sviluppo di questa digitalizzazione viene registrata come “investimenti”.

Non sappiamo in realtà quanto l‘aumento della produttività dipenda strettamente dall’adozione delle prime forme di utilizzo dell’intelligenza artificiale e quanto, invece, possa più biecamente dipendere dall’incremento di digitalizzazione dei processi che costituisce l’indispensabile premessa per utilizzare poi le tecnologie più evolute. Sicuramente l’America è molto avanti nella digitalizzazione di praticamente qualsiasi cosa e buona parte dello sviluppo di questa digitalizzazione viene registrata come “investimenti”.

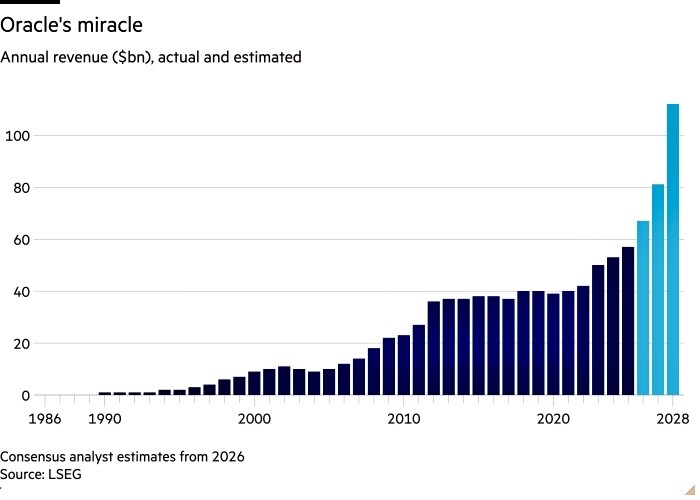

Quanto all’AI tutti oramai si rendono conto del fatto che per il momento è quasi un mito e che porterà nell’immediato benefici assai limitati a coloro che ci investono sopra. Ma quel che conta è che esistano comunque piccoli margini tangibili di progresso di tali benefici, i quali possono così giustificare che la giostra continui a girare. Perché -appunto- già solo la digitalizzazione di tutti i processi (che costituisce la premessa dell’adozione dell‘AI) ha ricadute positive sulle grandi imprese e sta imponendo una tendenza nei confronti di tutto le imprese anche del resto del mondo che a sua volta genera per l’industria americana montagne di ordinativi di microchip, di software e di servizi avanzati.

Quanto all’AI tutti oramai si rendono conto del fatto che per il momento è quasi un mito e che porterà nell’immediato benefici assai limitati a coloro che ci investono sopra. Ma quel che conta è che esistano comunque piccoli margini tangibili di progresso di tali benefici, i quali possono così giustificare che la giostra continui a girare. Perché -appunto- già solo la digitalizzazione di tutti i processi (che costituisce la premessa dell’adozione dell‘AI) ha ricadute positive sulle grandi imprese e sta imponendo una tendenza nei confronti di tutto le imprese anche del resto del mondo che a sua volta genera per l’industria americana montagne di ordinativi di microchip, di software e di servizi avanzati.

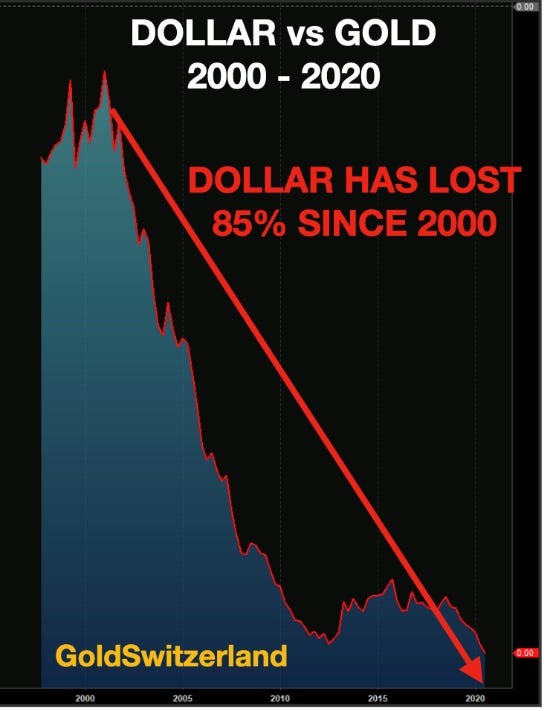

L’inflazione dei prezzi peraltro non dipende soltanto da investimenti e consumi, bensì anche e soprattutto dalla progressiva perdita di potere d’acquisto (“debasing”) da parte delle principali divise di conto valutario (Dollaro, Euro, Sterlina, Yen, eccetera) che a sua volta dipende dalle politiche monetarie delle banche centrali, spesso indirettamente espansive anche quando vorrebbero far credere il contrario, ad esempio attraverso il rifinanziamento di ultima istanza del sistema bancario (cronicamente a corto di depositi) e attraverso il sostegno alle emissioni di titoli del debito pubblico che vanno ad alimentare politiche fiscali espansive da parte dei governi.

Stefano di Tommaso