ORO E ARGENTO PUNTA DELL’ICEBERG DEI NUOVI ASSETTI GLOBALI

Con l’oro che arriva a toccare i 1900 dollari e l’argento che -rispetto ai minimi di Marzo- cresce di oltre il 70%, tutti i chiedono cosa sta succedendo: i metalli preziosi vanno a ruba perché l’inflazione è destinata a prendere la scena oppure la bolla speculativa che li riguarda è arrivata sul punto di scoppiare? Niente di tutto questo, probabilmente. Le ragioni storiche e contingenti per la corsa dei preziosi sembrano tutt’altro che effimere, mentre il mondo si affretta a trovare un nuovo assetto che, ovviamente, nessuno sino ad oggi è sembrato davvero in grado di prevedere.

PIÙ DOMANDA CHE OFFERTA

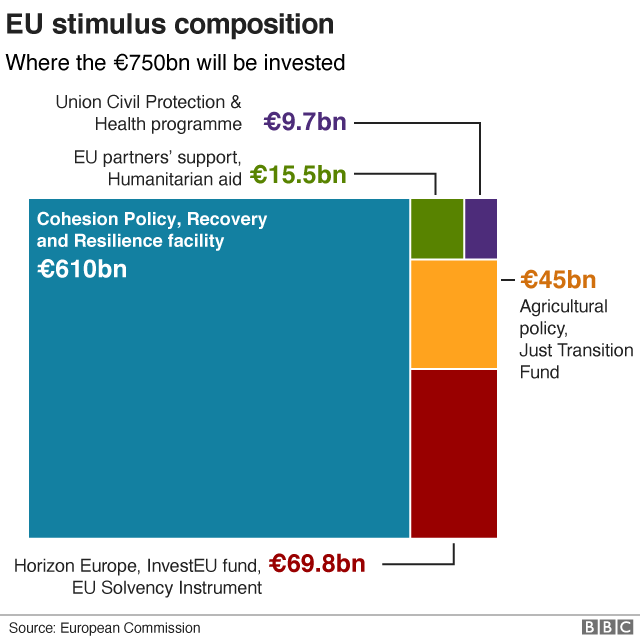

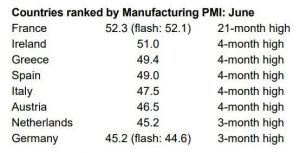

L’argento e gli altri metalli “nobili” non costituiscono soltanto una riserva di valore: sono anche una materia prima sempre più richiesta per usi industriali (l’argento è utilizzato ad esempio per il 52% in impieghi industriali contro il 10% dell’oro): il recente piano di ecosostenibilità dell’Unione Europea stimolerà l’uso dell’ argento nei pannelli solari, nei frigoriferi e nell’elettronica (serve per le reti 5G), oltre a quello del platino (nelle auto a idrogeno) e del palladio (per abbassare le emissioni nelle tradizionali auto a benzina). Il rame è destinato a beneficiare enormemente dell’atteso aumento delle vendite di veicoli elettrici.

C’è inoltre un fattore che aiuta indubitabilmente le quotazioni degli stessi metalli: sul fronte dell’estrazione dei medesimi, causa lockdown dovuti al Covid-19, l’offerta di metalli industriali e preziosi, già calante per effetto degli scarsi investimenti recenti, è stata ulteriormente limitata. Messico, Perù, Bolivia, Cile e Sudafrica sono tra i paesi più colpiti dal virus, che ha imposto gravi limitazioni allo sviluppo di progetti per le strutture minerarie in questi paesi.

LA LIQUIDITÀ NE SOSPINGE LE QUOTAZIONI

Dunque l’offerta di metalli preziosi è scesa mentre la domanda si è accresciuta, principalmente a causa della crescita della liquidità in circolazione.

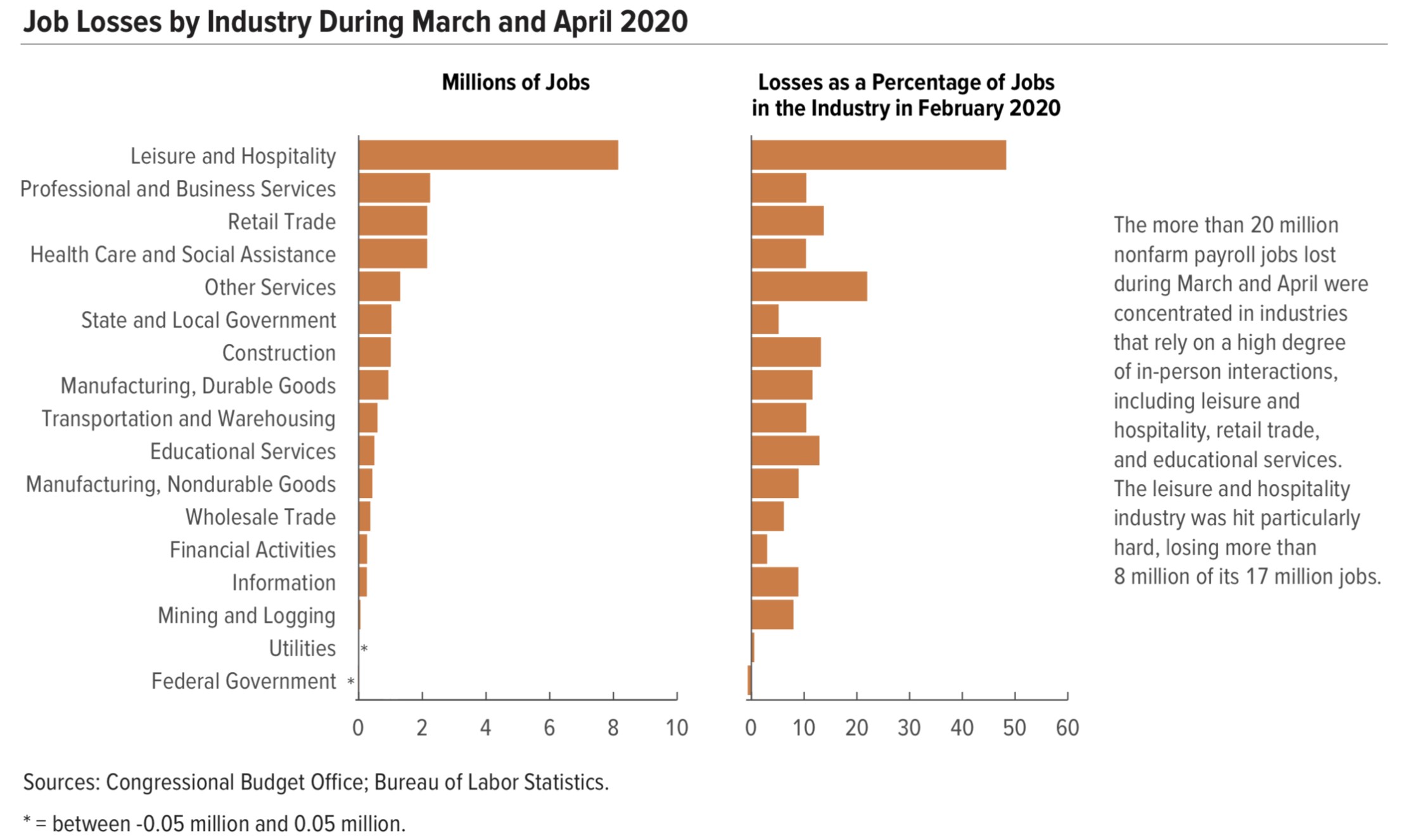

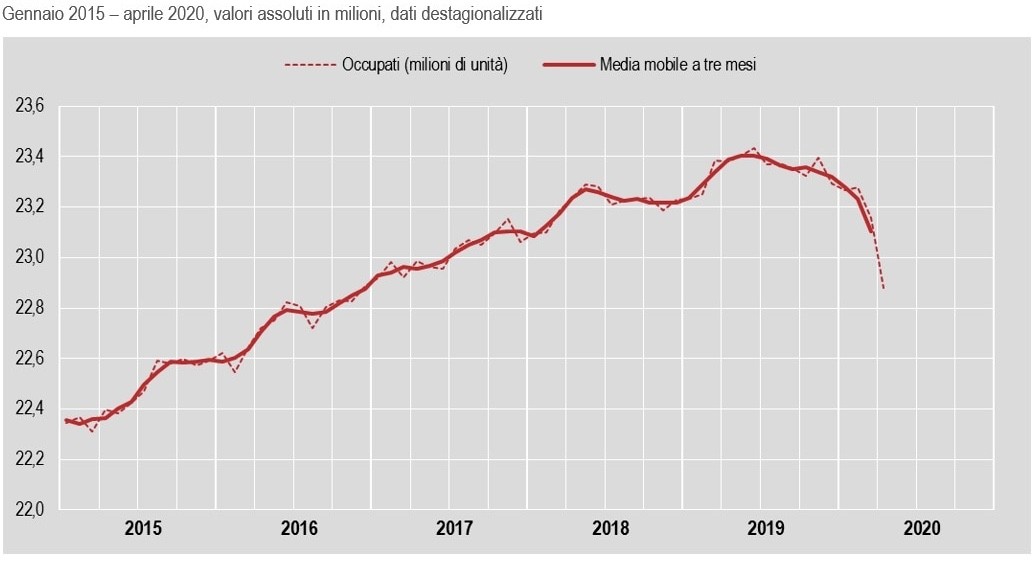

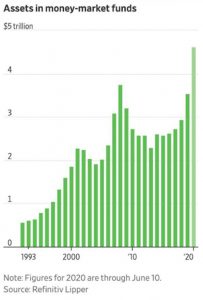

Lo scorso lunedì mi trovavo a scrivere: “C’è tanta liquidità sul mercato che trova pochissime alternative all’investimento azionario ma che al tempo stesso deve confrontarsi con un periodo di decrescita infelice dell’economia e con una disoccupazione che, corrispondentemente, è destinata ad accrescersi ulteriormente anche perché lo sviluppo digitale comporta ben pochi nuovi posti di lavoro. Cosa che deprimerà probabilmente i consumi anche una volta terminata l’emergenza-virus e forse, alla lunga, anche i profitti aziendali. Se ciò accadrà sarà probabilmente la ragione principale per la quale le borse non solo non scenderanno, ma non saliranno nemmeno, dato che i multipli dei profitti sono già alle stelle.”

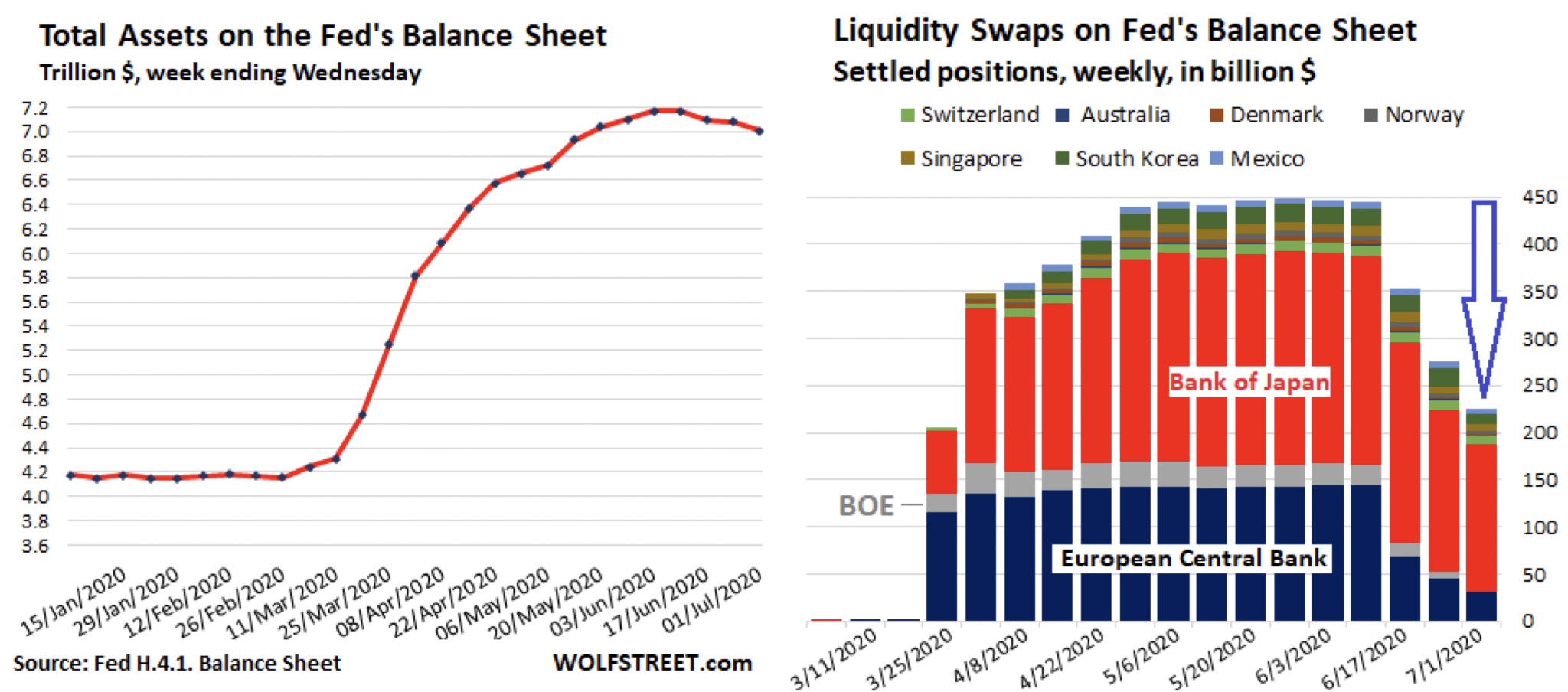

Se la liquidità sui mercati sale verticalmente non lo si deve soltanto alle politiche di stimoli monetari praticate dalle banche centrali: c’è anche lo sviluppo del debito che cresce in tutto il mondo, a partire da quello delle pubbliche amministrazioni per passare a quello aziendale e finire con quello individuale. Da quando Trump è divenuto presidente il debito pubblico americano è cresciuto del 12% circa, cioè di 3mila miliardi di dollari, arrivando a sfiorare i 26mila miliardi. Una crescita media del 3% all’anno nei 4 anni, in buona parte finanziata dalla Federal Reserve Bank of America (Fed).

Trump è però solo un comprimario nel Guinness americano dei primati del deficit, con Reagan che durante i suoi due incarichi ha incrementato il debito pubblico del 184% (ma allora le cifre in gioco erano basse) mentre Obama è riuscito a far crescere il debito di 8700 miliardi, cioè del 78% (quasi il 10% all’anno in 8 anni). Spesso un supporto significativo al collocamento del maggior debito (e non solo in America) è venuto dalle banche centrali che lo hanno acquistato, con il Giappone al primo posto dove quasi tutto lo straordinario debito pubblico (siamo intorno a 2 volte e mezza il prodotto interno lordo) è stato acquistato dalla Banca del Giappone.

Ma bisogna anche notare la Fed è andata molto oltre l’acquisto dei titoli di Stato di nuova emissione se nei soli ultimi tre mesi ha iniettato sul mercato americano una liquidità netta di 3.000 Mld, superiore all’intero debito pubblico italiano (che ha appena toccato i 2.500 Mld). In tutto il mondo si calcola che la base monetaria globale sia cresciuta di ben 8 trilioni di dollari. Cioè tutte le banche centrali del mondo stanno cooperando per combattere uno dei problemi peggiori legati alla recessione economica innescata dal coronavirus: l’abbassamento della velocità di circolazione della moneta e il conseguente rischio di deflazione, che innescherebbe un circolo vizioso di aspettative al ribasso.

Per prevenire il problema e stimolare investimenti pubblici e privati, le banche centrali sono intervenute ancora una volta massicciamente, tanto indirettamente con supporti all’erogazione di credito da parte del sistema bancario, quanto direttamente sul mercato a comperare titoli, con il risultato di immettere liquidità in abbondanza.

IL “DEBASEMENT” DELLE PRINCIPALI VALUTE DI CONTO

L’unico aspetto negativo è legato al “debasement” delle principali valute di conto, dal momento che la moltiplicazione della moneta sul mercato ha creato di fatto un’ “inflazione dei prezzi delle attività finanziarie” e ha abbassato fin sotto lo zero assoluto i tassi d’interesse, creando le premesse per scardinare il Dollaro e le altre principali divise monetarie dal loro ruolo di valute di riserva.

Quest’ultimo fattore ha giocato non poco nel successo di mercato di oro e argento: l’acquisto dei metalli preziosi storicamente è risultato vincente come riserva di valore nel lungo termine ma è, per definizione, privo di reddito. Ora se i mercati finanziari arrivano ad esprimere tassi d’interesse negativi per molte attività finanziarie, un’investimento come quello nei metalli preziosi che non ha reddito si configura come una soluzione migliore del reddito negativo!

Un altro fattore di attenzione nello scandagliare il successo tra gli investitori dei metalli preziosi riguarda il fatto che questi ultimi non hanno bandiera e non sono confinabili in un solo Paese. Dunque se io compro oro o altri preziosi non corro il rischio di vedere erosa la mia riserva di valore in funzione dell’andamento dell’economia dove ho investito.

Il combinato disposto dei due fattori sopra elencati ha fatto diventare molto appetibili i metalli preziosi e fornito un shock negativo all’andamento del Dollaro, il principale rivale dell’oro, il quale perde di appetibilità quale “riserva di ricchezza” e sembra destinato a continuare a svalutarsi anche nei confronti delle altre divise, rischiando di perdere anche il suo ruolo di valuta di riferimento per gli scambi internazionali.

LA “MANINA” SEGRETA DI CINA E RUSSIA

Il fenomeno è lento e imponente nei suoi numeri globali, ed è sostenuto dall’intervento congiunto di diverse economie asiatiche, tra le quali Cina e Russia, che hanno sospinto non poco i loro acquisti di riserve auree, per svincolarsi dal Dollaro e al tempo stesso per sostenere la forza delle rispettive valute: un altro fenomeno che ha giocato non poco nella crescita di prezzo di oro e argento.

Ciò che è in gioco è nientemeno che la supremazia -tecnologica e finanziaria- dell’Occidente, annegato in un eccesso di debito e nel declino morale e culturale delle proprie istituzioni (valute monetarie comprese) e sinanco della propria società civile.

Se questo è vero non deve stupire che le principali valute occidentali perdano progressivamente terreno nei confronti delle più genuine riserve di ricchezza che la storia ricordi: i metalli preziosi. E se non interverranno altri fattori a distorcere il quadro delineato, il processo di debasement delle principali divise occidentali (e dunque della riserva di valore incorporata dai metalli preziosi)sembra destinato, pur tra alti e bassi, a proseguire a lungo.

Stefano di Tommaso

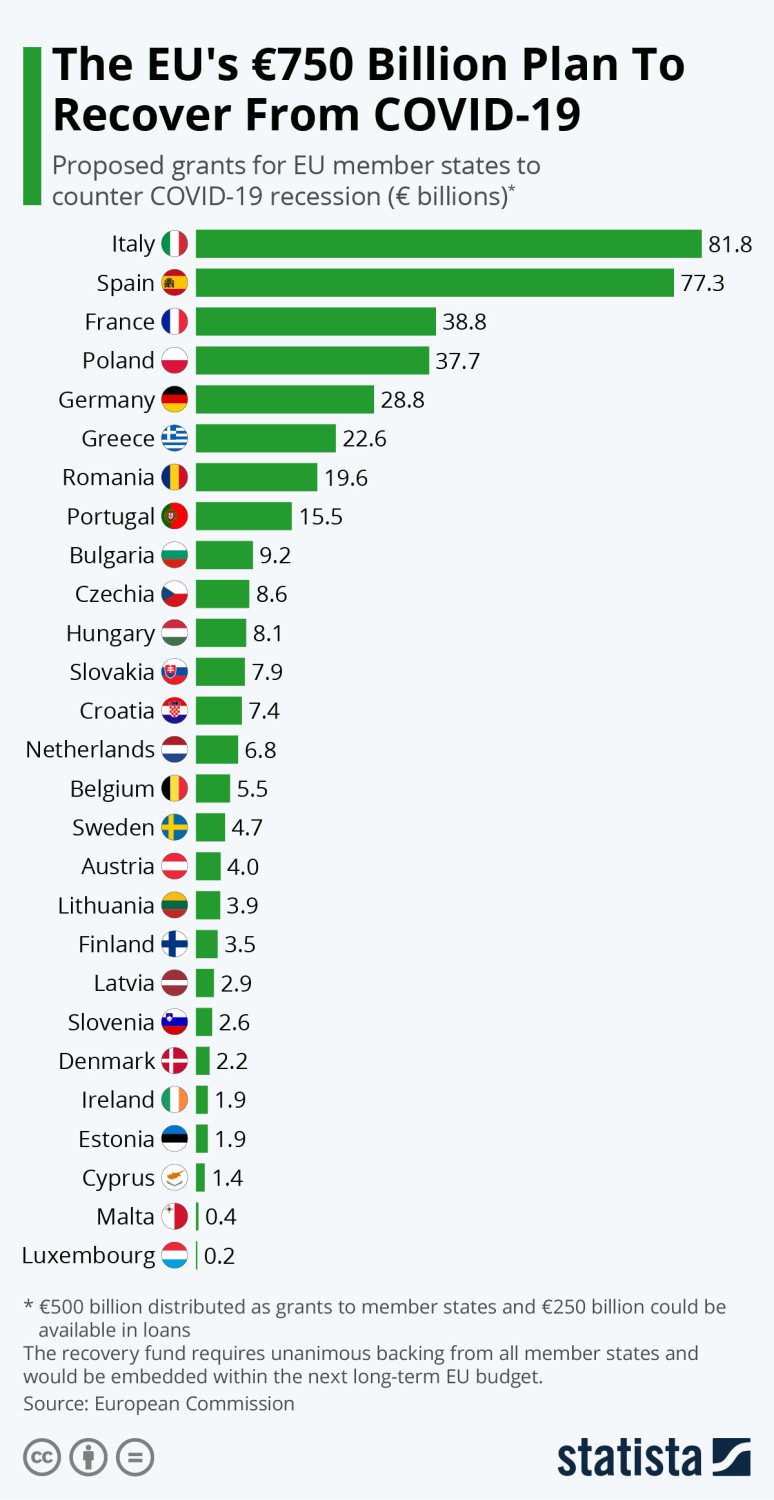

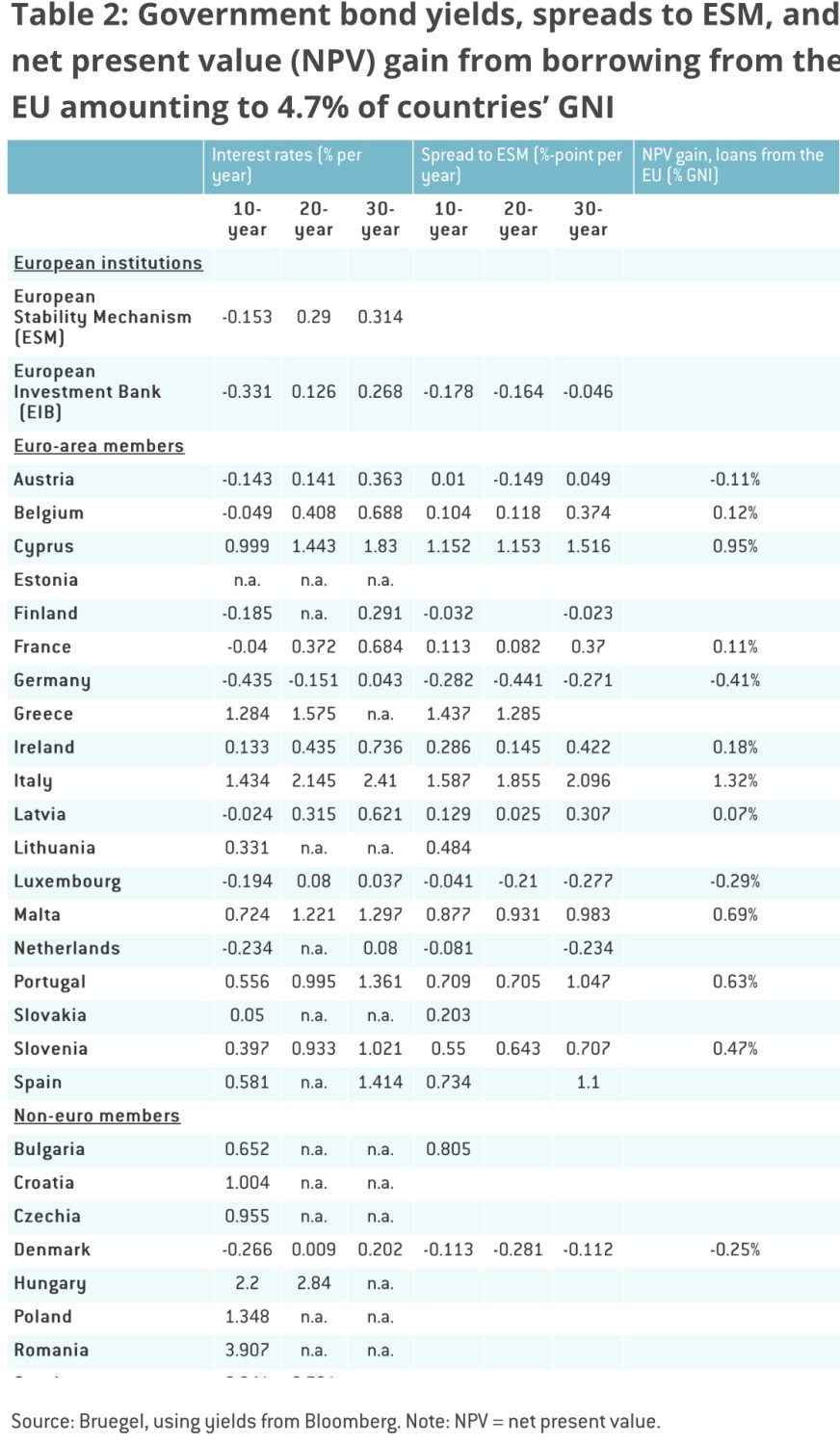

Dunque il Paese si troverà decisamente a corto di risorse se l’Unione Europea non riuscirà a trovare presto un’intesa. Probabilmente non basterà prorogare lo stato di emergenza al governo in carica, se non troverà altro modo di sostenere le finanze degli italiani. Così come non gli riuscirà tanto facilmente a chiudere di nuovo fabbriche e locali pubblici in caso di nuova emergenza.

Dunque il Paese si troverà decisamente a corto di risorse se l’Unione Europea non riuscirà a trovare presto un’intesa. Probabilmente non basterà prorogare lo stato di emergenza al governo in carica, se non troverà altro modo di sostenere le finanze degli italiani. Così come non gli riuscirà tanto facilmente a chiudere di nuovo fabbriche e locali pubblici in caso di nuova emergenza.

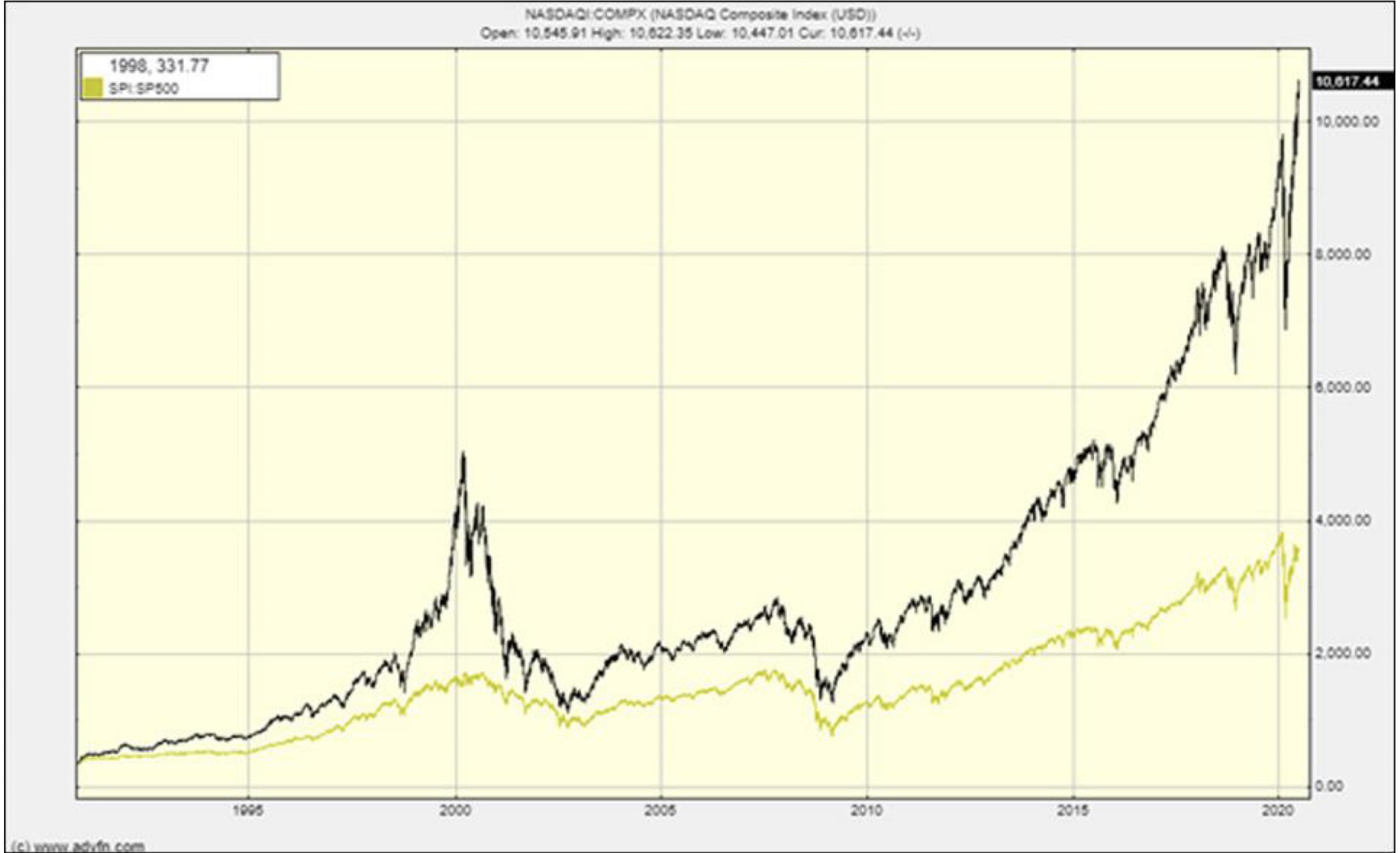

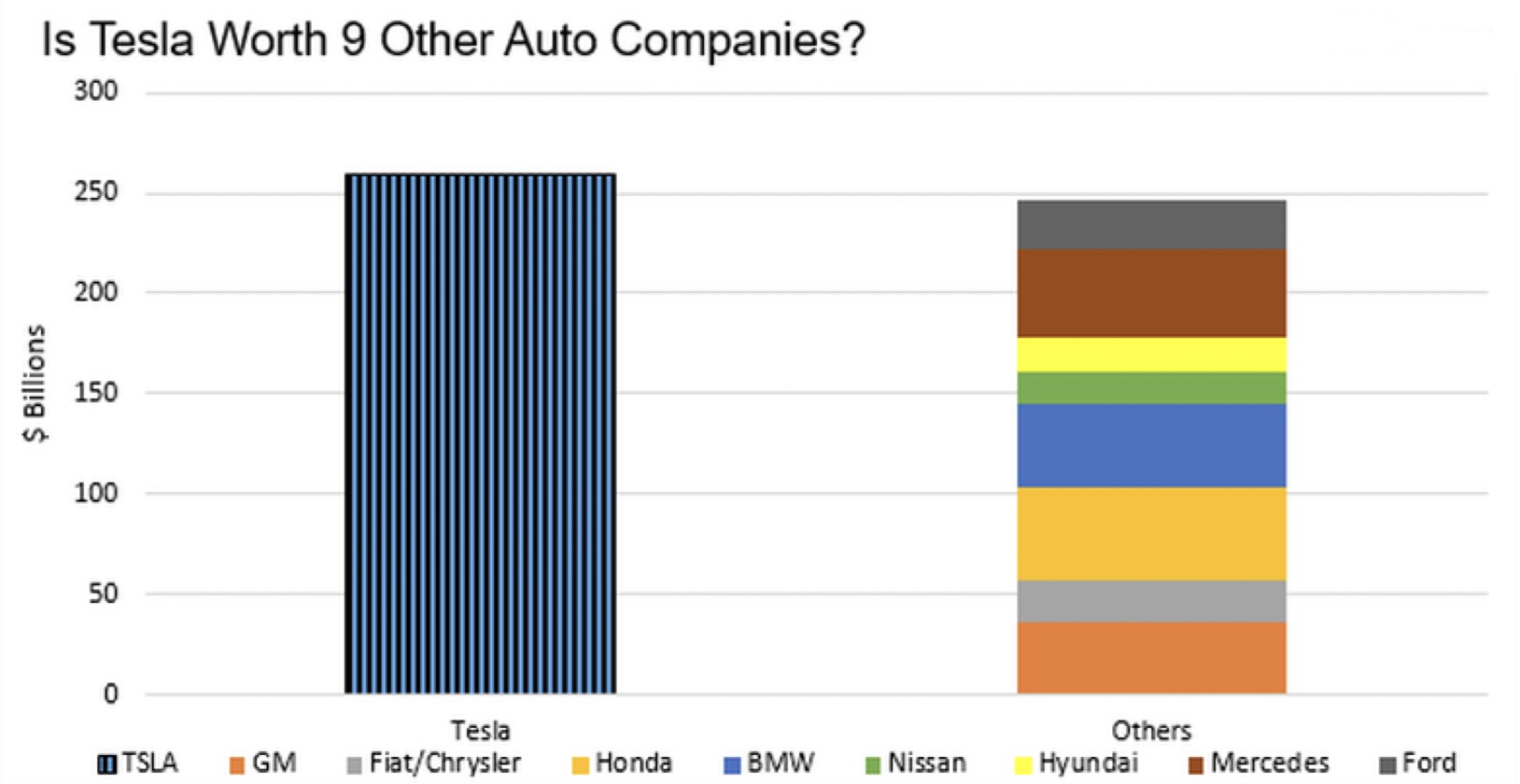

La divaricazione delle sorti tra i diversi settori industriali si rispecchia anche nella diversa performance tra nazione e nazione e tra azienda e azienda. Il risultato di questo scompiglio, rapidissimo dal momento che è in atto solo dalla fine di febbraio, non potrà non influire sull’economia reale, perché il moltiplicarsi degli insoluti bancari lascerà a secco di risorse finanziarie molte attività meno dinamiche in un momento -quello della profonda recessione che stiamo attraversando- in cui la loro disponibilità sarebbe risultata più importante che mai. Ci saranno invece probabilmente ulteriori profitti per le imprese dei settori più attraenti ma questo genera un’inflazione delle loro valutazioni. In borsa ciò comporta ottime prestazioni dei listini ma anche volatilità e insicurezza. Non è ben chiaro dunque se in generale occorra essere ottimisti o pessimisti, se sia opportuno cavalcare la tendenza in corso verso le tecnologie e la sanità ovvero cercare le occasioni dimenticate perché vi è più valore da recuperare.

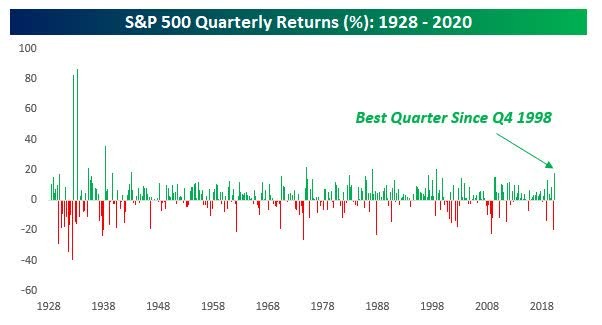

La divaricazione delle sorti tra i diversi settori industriali si rispecchia anche nella diversa performance tra nazione e nazione e tra azienda e azienda. Il risultato di questo scompiglio, rapidissimo dal momento che è in atto solo dalla fine di febbraio, non potrà non influire sull’economia reale, perché il moltiplicarsi degli insoluti bancari lascerà a secco di risorse finanziarie molte attività meno dinamiche in un momento -quello della profonda recessione che stiamo attraversando- in cui la loro disponibilità sarebbe risultata più importante che mai. Ci saranno invece probabilmente ulteriori profitti per le imprese dei settori più attraenti ma questo genera un’inflazione delle loro valutazioni. In borsa ciò comporta ottime prestazioni dei listini ma anche volatilità e insicurezza. Non è ben chiaro dunque se in generale occorra essere ottimisti o pessimisti, se sia opportuno cavalcare la tendenza in corso verso le tecnologie e la sanità ovvero cercare le occasioni dimenticate perché vi è più valore da recuperare. L’incertezza ha spinto molti investitori a preferire la liquidità, ma nel farlo essi hanno mancato una forte crescita dei listini azionari. Ragione per cui oggi chi è rimasto sulla liquidità aspetta soltanto il momento giusto per rientrare in borsa.

L’incertezza ha spinto molti investitori a preferire la liquidità, ma nel farlo essi hanno mancato una forte crescita dei listini azionari. Ragione per cui oggi chi è rimasto sulla liquidità aspetta soltanto il momento giusto per rientrare in borsa.