IL SECONDO CIGNO NERO DEL 2020

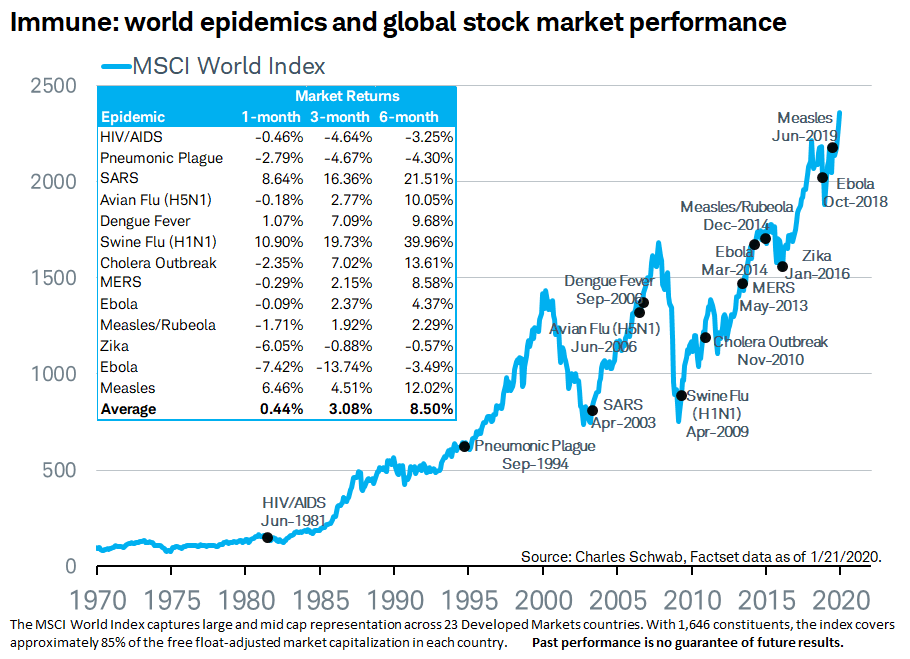

Un altro cigno nero si è appena affacciato a solcare lo stagno delle borse. Se volessimo sintetizzare al massimo potremmo affermare che fa molta paura ma -sino ad oggi- c’è poca sostanza alla base dei ribassi odierni dei listini. In realtà un intero continente (quello asiatico) è nel panico e nessuno è ancora in grado di misurare i danni potenziali derivanti dalla fobia collettiva che sta esplodendo. Ma il precedente del virus “aviario” dovrebbe avere molto da insegnarci.

Le principali economie del mondo stanno evidentemente invitando tutti i loro cittadini a limitare al massimo l’uso degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e delle uscite in luoghi pubblici altamente frequentati da asiatici, con forti strascichi in termini di “umor nero” da parte degli investitori ma anche con la consapevolezza che, come per il precedente analogo del virus dell’influenza aviaria, molto presto l’allarme rientrerà.

Sicuramente i trasporti, i viaggi ed il turismo in generale ne stanno risentendo negativamente e lo scoramento generale non aiuta gli investitori a cavalcare eventuali crisi di fiducia. In compenso gli spread come pure le materie prime e l’energia dovrebbero tendere ad una discesa decisa dei relativi prezzi, con deciso vantaggio per paesi trasformatori puri come l’Italia. Poi a breve dovrebbe aprirsi la stagione della rilevazione dei profitti 2019 e si prevede che andrà piuttosto bene, con buone prospettive per gli utili futuri derivanti dall’effetto “raffreddamento” dell’economia che una pandemia mondiale può generare (minore costo di energia, materie prime, logistica e trasporti).

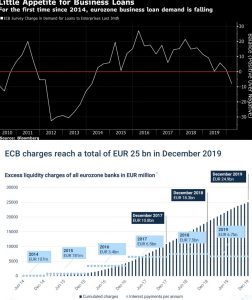

È perciò ancora presto per dirlo e forse suona un po’ cinico come ragionamento, ma sembra proprio che, come per quello precedente (l’uccisione di Suleiman colto in fragrante nei campi militari dell’IRAQ) anche questo secondo cigno nero del 2020 possa nel suo complesso giocare a favore di una certa floridità dei mercati finanziari. I quali anche per quest’anno dovranno necessariamente aggiornare al ribasso le stime sull’inflazione prospettica e potrebbero addirittura prosperare proprio in virtù di ulteriori possibili ribassi dei tassi di interesse.

È chiaro che il suddetto ragionamento non vale per il turismo, per il “leisure” in generale e per il lusso, che saranno colpiti ben più di molti altri dalla crisi di fiducia e dalle misure di sicurezza imposte dall’emergenza, ma in compenso tutti i produttori di apparecchi biomedicali, tute, mascherine, guanti e altri presidi farmaceutici ivi compresi i principali farmaci da banco, gli integratori alimentari ed i cibi di provenienza occidentale potrebbero subire una forte accelerazione, con un bilancio finale che non sarà necessariamente negativo.

A meno di grandi disastri che però al momento non siamo in grado di prevedere, la finanza -si sa oramai- ama guardare il mondo come la famosa bambola dai riccioli d’oro: non troppo chiaro né troppo scuro, non troppo ottimista né pessimista, non troppo euforico né troppo triste. E da questo punto di vista una pandemia calmieratrice di prezzi ed eccessi, soprattutto laddove dovesse estinguersi abbastanza presto, non farebbe altro che il suo gioco, rilanciando ancora una volta le quotazioni dei listini azionari così come è andata nelle settimane che sono seguite all’attacco al leader militare iraniano.

Riuscirà il mondo a dimenticare in fretta le nuove “vittime dell’influenza”? È ancora presto per dirlo, soprattutto per il fatto che il fattore potrebbe semplicemente essere la causa scatenante di una correzione di borsa che potrebbe anche sottendere a molte altre cause, ma in un’ottica di medio termine allora sì: è possibile che succeda!

Stefano di Tommaso

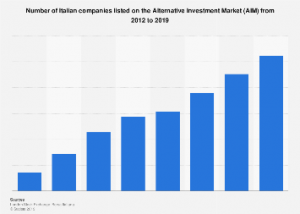

Quest’anno come sopra anticipato ci si aspetta che sui PIR affluiscano nuove risorse per almeno 3 miliardi di euro e la normativa dei PIR di terza generazione prevede che una soglia minima del 17,50% del valore complessivo degli investimenti venga in direzione di imprese quotate di piccola e media capitalizzazione, tra le quali le 164 quotate esclusivamente all’MTA (cioè non anche al segmento STAR che riguarda le maggiori) e/o quelle minori (le attuali 132 quotate all’A.I.M. (Alternative Investment Market, in sigla:AIM) tra le quali sono esigibili per i PIR 126 di esse). Ma in realtà molti osservatori si aspettano che invece del 17,5% al segmento delle piccole piccolissime e medie vada una ben maggior parte del totale degli investimenti.

Quest’anno come sopra anticipato ci si aspetta che sui PIR affluiscano nuove risorse per almeno 3 miliardi di euro e la normativa dei PIR di terza generazione prevede che una soglia minima del 17,50% del valore complessivo degli investimenti venga in direzione di imprese quotate di piccola e media capitalizzazione, tra le quali le 164 quotate esclusivamente all’MTA (cioè non anche al segmento STAR che riguarda le maggiori) e/o quelle minori (le attuali 132 quotate all’A.I.M. (Alternative Investment Market, in sigla:AIM) tra le quali sono esigibili per i PIR 126 di esse). Ma in realtà molti osservatori si aspettano che invece del 17,5% al segmento delle piccole piccolissime e medie vada una ben maggior parte del totale degli investimenti. Al momento all’AIM ci sono 132 titoli quotati, al netto di quelli sospesi, cancellati e passati all’M.T.A. (Mercato Telematico Azionario: il listino principale) dove invece se ne contano 242 di cui 78 sono nel segmento superiore (lo STAR). Se quest’anno perciò arrivassero circa 40 nuovi titoli di società quotate (questa al momento è la stima, dal momento che si stima una crescita delle IPO del 30% per l’anno in corso) il listino AIM supererebbe in numero le 170 società quotate, sorpassando dunque quello delle aziende quotate all’MTA che non sono anche allo STAR (242-78=164) e diverrebbe ovviamente molto più liquido e significativo nel network europeo che raccoglie gli altri AIM nazionali di cui il nostro è parte.

Al momento all’AIM ci sono 132 titoli quotati, al netto di quelli sospesi, cancellati e passati all’M.T.A. (Mercato Telematico Azionario: il listino principale) dove invece se ne contano 242 di cui 78 sono nel segmento superiore (lo STAR). Se quest’anno perciò arrivassero circa 40 nuovi titoli di società quotate (questa al momento è la stima, dal momento che si stima una crescita delle IPO del 30% per l’anno in corso) il listino AIM supererebbe in numero le 170 società quotate, sorpassando dunque quello delle aziende quotate all’MTA che non sono anche allo STAR (242-78=164) e diverrebbe ovviamente molto più liquido e significativo nel network europeo che raccoglie gli altri AIM nazionali di cui il nostro è parte. L’Iidentikit dell’impresa media quotata all’AIM è peraltro davvero incoraggiante: la media mostra un fatturato di poco meno di 40 milioni di euro e un ammontare di capitale fresco ottenuto in occasione della quotazione pari a poco meno di 10 milioni (che non dovranno mai essere restituiti ai sottoscrittori). Per il 35% delle quotate si tratta di piccole e medie imprese innovative che hanno collocato in borsa aumenti di capitale per circa un terzo del valore “pre-money” ottenendo una capitalizzazione di borsa in media pari al valore del fatturato e corrispondente a circa un quarto del valore d’azienda “post-money” (cioè dopo l’aumento di capitale).

L’Iidentikit dell’impresa media quotata all’AIM è peraltro davvero incoraggiante: la media mostra un fatturato di poco meno di 40 milioni di euro e un ammontare di capitale fresco ottenuto in occasione della quotazione pari a poco meno di 10 milioni (che non dovranno mai essere restituiti ai sottoscrittori). Per il 35% delle quotate si tratta di piccole e medie imprese innovative che hanno collocato in borsa aumenti di capitale per circa un terzo del valore “pre-money” ottenendo una capitalizzazione di borsa in media pari al valore del fatturato e corrispondente a circa un quarto del valore d’azienda “post-money” (cioè dopo l’aumento di capitale).

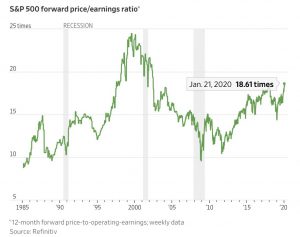

Nonostante le borse restino stabilmente sui massimi storici, se guardiamo ai moltiplicatori degli utili con i quali vengono traguardati prezzi delle azioni quotate è evidente che non ci troviamo di fronte ad eccessi speculativi, Nel grafico qui riportato si può avere un confronto di quel moltiplicatore con gli anni precedenti, e ciò è tanto più vero se si riflette sul fatto che qualche anno addietro i tassi di interesse dei bond erano anche più alti che adesso (il 10YTBOND americano, paragonabile al nostro BTP a 10 anni, oggi rende l’1,77%, ben al di sotto dunque dell’obiettivo di inflazione al 2% dichiarato dalla banca centrale americana).

Nonostante le borse restino stabilmente sui massimi storici, se guardiamo ai moltiplicatori degli utili con i quali vengono traguardati prezzi delle azioni quotate è evidente che non ci troviamo di fronte ad eccessi speculativi, Nel grafico qui riportato si può avere un confronto di quel moltiplicatore con gli anni precedenti, e ciò è tanto più vero se si riflette sul fatto che qualche anno addietro i tassi di interesse dei bond erano anche più alti che adesso (il 10YTBOND americano, paragonabile al nostro BTP a 10 anni, oggi rende l’1,77%, ben al di sotto dunque dell’obiettivo di inflazione al 2% dichiarato dalla banca centrale americana). Ma le buone notizie probabilmente finiscono qui, dal momento che sul meeting delle Alpi svizzere ha posto garbatamente ma decisamente il cappello il presidente Donald Trump, forse il più ingombrante degli ospiti (soprattutto se si considera che non è affatto allineato al consenso delle èlites globaliste), incurante delle minacce di “impeachment” che sembrano piuttosto inconsistenti.

Ma le buone notizie probabilmente finiscono qui, dal momento che sul meeting delle Alpi svizzere ha posto garbatamente ma decisamente il cappello il presidente Donald Trump, forse il più ingombrante degli ospiti (soprattutto se si considera che non è affatto allineato al consenso delle èlites globaliste), incurante delle minacce di “impeachment” che sembrano piuttosto inconsistenti. Per evitare di mettersi a piangere l’Europa Unita -afflitta da abbassa crescita, da difficile governabilità e con una BCE che ha già sparato quasi tutte le sue munizioni- pertanto dovrà contare principalmente sulle esportazioni, che peraltro sono previste in ripresa nel corso del 2020, soprattutto per il nostro Paese.

Per evitare di mettersi a piangere l’Europa Unita -afflitta da abbassa crescita, da difficile governabilità e con una BCE che ha già sparato quasi tutte le sue munizioni- pertanto dovrà contare principalmente sulle esportazioni, che peraltro sono previste in ripresa nel corso del 2020, soprattutto per il nostro Paese.

Nei paesi anglosassoni e in quelli emergenti esistono molte di queste condizioni essenziali affinché si possa verificare ulteriore sviluppo e, indubbiamente, quest’ultimo potrà parzialmente trainare le nostre esportazioni. In Asia poi la combinazione di grandi risorse naturali e grande crescita demografica con la crescita esponenziale delle competenze tecnologiche non mancherà di fornire i migliori risultati del pianeta. Ma a a casa nostra non serve un premio Nobel per constatare la sostanziale assenza di buona parte dei suddetti elementi della ricetta, a meno che non si voglia credere alle seguenti favolette (nello stesso ordine di cui sopra) che ci propinano i telegiornali di stato :

Nei paesi anglosassoni e in quelli emergenti esistono molte di queste condizioni essenziali affinché si possa verificare ulteriore sviluppo e, indubbiamente, quest’ultimo potrà parzialmente trainare le nostre esportazioni. In Asia poi la combinazione di grandi risorse naturali e grande crescita demografica con la crescita esponenziale delle competenze tecnologiche non mancherà di fornire i migliori risultati del pianeta. Ma a a casa nostra non serve un premio Nobel per constatare la sostanziale assenza di buona parte dei suddetti elementi della ricetta, a meno che non si voglia credere alle seguenti favolette (nello stesso ordine di cui sopra) che ci propinano i telegiornali di stato : Appaiono perciò a mio modesto avviso di evidenza lapalissiana tanto la scarsezza degli interventi del governo in tali campi quanto la limitatezza delle manovre che l’appartenenza all’Unione Europea ci vengono consentite.

Appaiono perciò a mio modesto avviso di evidenza lapalissiana tanto la scarsezza degli interventi del governo in tali campi quanto la limitatezza delle manovre che l’appartenenza all’Unione Europea ci vengono consentite. Europea (e ancor più quelle italiane) ognuno può sbizzarrirsi e immaginarle “verdi” ed “eco-sostenibili” quanto vuole, ma -credetemi- affinché la crescita economica si verifichi è difficile ipotizzare di fare a meno dell’essenziale…

Europea (e ancor più quelle italiane) ognuno può sbizzarrirsi e immaginarle “verdi” ed “eco-sostenibili” quanto vuole, ma -credetemi- affinché la crescita economica si verifichi è difficile ipotizzare di fare a meno dell’essenziale…