L’ECONOMIA ITALIANA MIGLIORA!

l’affermazione è sicuramente di quelle forti, ma qualche fondamento per sostenere che le cose vanno meglio del previsto c’è senza dubbio ed è opportuno farlo presente, dal momento che per il mainstream nazionale (le notizie prevalenti che vengono pubblicate da tv e giornali) le campane per il ns. Paese devono ancora suonare a morto!

Poi durante l’estate qualche notiziola verrà fatta filtrare, senza troppo clamore, riconoscendo che -sì- l’Italia sta seguendo il miglioramento in atto in tutta la comunità europea (ma come fanalino di coda, s’intende). Ebbene se non è disinformazione questa spiegatemi cosa lo è!

Nonostante che la produzione industriale sia scesa anche a Maggio (dell’1,4%) la disoccupazione è clamorosamente calata sotto al fatidico 10% (non si vedeva dal 2012) mentre su base annua i disoccupati sono diminuiti di quasi il 7% (il dato migliore dal 1977). L’attenuarsi delle tensioni sociali lascerà indubbiamente più spazio ai consumi e all’acquisto dei beni durevoli nei prossimi mesi, facendo ben sperare dal punto di vista della ripresa del prodotto interno lordo.

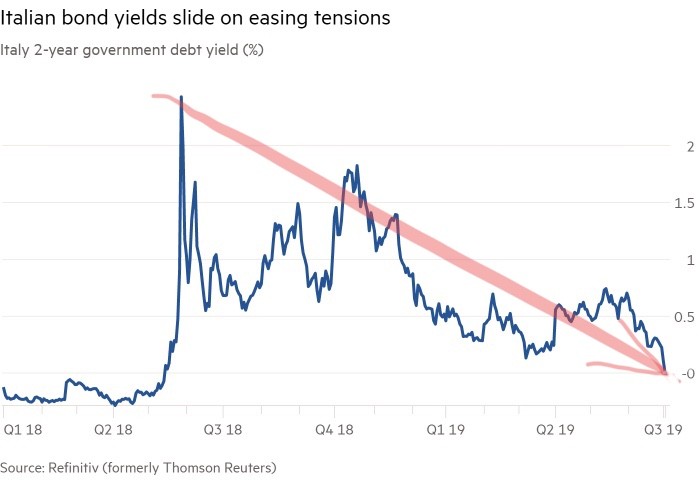

Ma soprattutto gli altri “timori”, quelli per la sostenibilità del debito pubblico, hanno lasciato nell’ultimo mese il posto alla corsa per accaparrarsi i titoli di stato italiani e, di conseguenza, non soltanto i loro rendimenti si sono ridotti, ma lo hanno fatto anche più che proporzionalmente alla Germania e dunque lo spread (quello che tutti citano è sui titoli decennali) è sceso sotto al 2% (quello sui 2 anni invece è allo 0,74%, ma con il rendimento del ns BTP a 2 anni giunto a zero, mentre il Bund tedesco a 2 anni è profondamente negativo). Ecco il grafico dell’andamento sulla medesima durata: la tendenza al ribasso (e dunque alla normalizzazione) dalla data di insediamento del governo ad oggi è chiaramente riscontrabile!

Seppure quanto descritto sembri quasi un miracolo (la stampa italiana neanche ne scrive), è sempre difficile attribuire dei meriti a qualcuno di preciso per ciò che sta succedendo, anche perché il nostro Paese è oggi diviso quasi alla pari tra i sostenitori del governo in carica (in leggera maggioranza) che ha avuto però quantomeno il merito di restare unito, e i suoi più fieri oppositori, profondamente divisi tra quelli di destra e quelli di sinistra. E sono soprattutto questi ultimi che si indignano ogni giorno che passa e non fanno che gettare fango su qualsiasi cosa arrivi da Palazzo Chigi. Una situazione da guerra civile si sarebbe detto in altri tempi, mentre ultimamente sembra essere diventato il modo normale di esprimere l’opposizione politica.

Persino il Presidente della Repubblica, di nomina renziana, sembra ben lontano dal trovarsi super partes nelle sue esternazioni. E l’ultima cosa che questo coro di cariche istituzionali, correnti della magistratura, oppositori politici vari e trombati del centro destra all’ultima tornata delle numerosissime nomine pubbliche avrebbe voluto sentirsi riferire, era proprio che per l’economia del Bel Paese all’arrivo dell’estate tutto sembra andare per il meglio.

Il governo invece ha da poco compiuto un anno e, invece di andarsene presto a casa per far luogo a qualche commissario della “troika” come sostenevano con certezza i più noti commentatori televisivi, ha incassato il plauso della Commissione Europea che -quando ha osservato l’andamento tendenziale- si è resa conto dell’impossibilità di sostenere una procedura d’infrazione contro l’Italia.

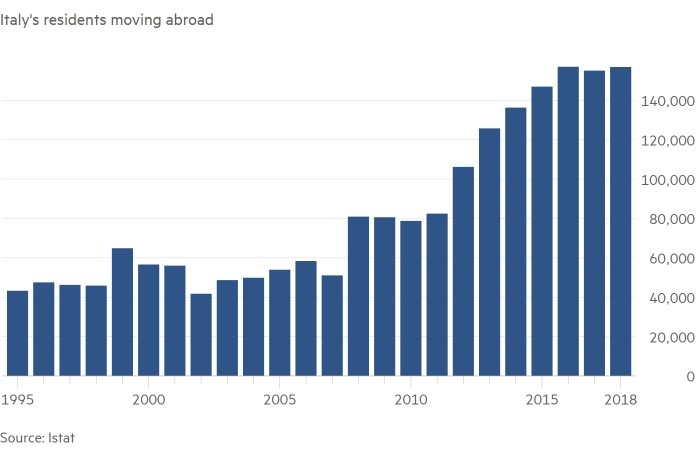

Ciò detto non è tutt’oro ciò che luccica: l’Italia resta un Paese dal quale gli imprenditori ed i giovani continuano a fuggire (si veda il grafico). Nel 2018 sono stati 157.000 i migranti “di lusso” dall’Italia: non si vedeva dal 1990.

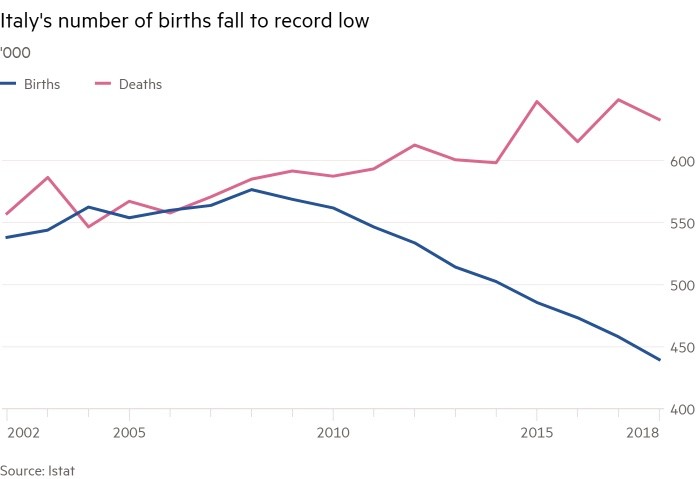

E un Paese sull’orlo della crisi demografica: nel 2018 in nuovi nati sono crollati a meno di 440.000. Non erano così pochi dal 1861!

Come dire che, seppure sembriamo avviati sulla buona strada, ce n’è tuttavia ancora tanta da fare! E poi i timori di recessione erano sicuramente gonfiati dalla polemica politica come dalla sicumera sulla guerra commerciale sino-americana, di cui resta ben poco dopo l’ultimo disgelo. Per non parlare poi del fatto che l’intera Europa sta risvegliandosi da un brutto incubo: che la ripresa fosse già terminata. Probabilmente non è ancora arrivato il momento. Ma sarebbe utile che il processo di unificazione europea riuscisse a fare dei significativi passi avanti prima che il ciclo economico si inverta davvero. Cosa che prima o poi succede sempre.

E visto che dal punto di vista monetario è stato fatto quasi tutto ciò che si poteva per stimolare l’economia (a Settembre parte la nuova TLTRO per rifinanziare le banche e sospingerle a prestare di più alle imprese), è forse arrivato il momento di avviare serie politiche comunitarie di stimolo fiscale (a partire dagli investimenti infrastrutturali) e di abbandonare ogni residuo tentativo di imporre nuove austerità.

Il tempo per riuscirvi non è però così lungo e il profilo delle nuove cariche a Bruxelles (che risultano fortemente allineate con quelle precedenti) fa temere per il peggio. Al momento la Commissione Europea è impegnata in una dura battaglia con l’uscita della Gran Bretagna, dove hanno prevalso i falchi che si oppongono ad ogni compromesso con l’Unione. E senza dubbio se nulla cambierà nell’ideologia prevalente centro-europea il rischio che questa perda altri pezzi sarà sempre maggiore.

Stefano di Tommaso

Ovviamente quasi tutti i leaders presenti al G20 in un modo o nell’altro nell’esprimere le loro preoccupazioni e raccomandazioni si rivolgevano al più importante dei convitati: il presidente degli Stati Uniti d’America. Ma Vladimir Putin lo ha fatto in un modo originale: andando a scavare sulla validità del modello culturale prevalente in occidente, sull’attualità delle sue dottrine economiche e sulla decadenza dei suoi costumi sociali.

Ovviamente quasi tutti i leaders presenti al G20 in un modo o nell’altro nell’esprimere le loro preoccupazioni e raccomandazioni si rivolgevano al più importante dei convitati: il presidente degli Stati Uniti d’America. Ma Vladimir Putin lo ha fatto in un modo originale: andando a scavare sulla validità del modello culturale prevalente in occidente, sull’attualità delle sue dottrine economiche e sulla decadenza dei suoi costumi sociali. Il risultato è un sentimento diffuso nel mondo di ribellione a tutto ciò, di rivalsa politica sulla disfatta economica generata dalla convinzione che il “lasciar fare” alla “mano invisibile del mercato” costituisca la ricetta migliore di ogni politica economica. Putin si oppone a questo modo di pensare, affermando che il “non fare nulla” da parte degli stati nazionali spesso costituisce una pessima idea, travalicando quel principio originario di libera concorrenza che schiacciava i margini e imponeva innovazioni.

Il risultato è un sentimento diffuso nel mondo di ribellione a tutto ciò, di rivalsa politica sulla disfatta economica generata dalla convinzione che il “lasciar fare” alla “mano invisibile del mercato” costituisca la ricetta migliore di ogni politica economica. Putin si oppone a questo modo di pensare, affermando che il “non fare nulla” da parte degli stati nazionali spesso costituisce una pessima idea, travalicando quel principio originario di libera concorrenza che schiacciava i margini e imponeva innovazioni.

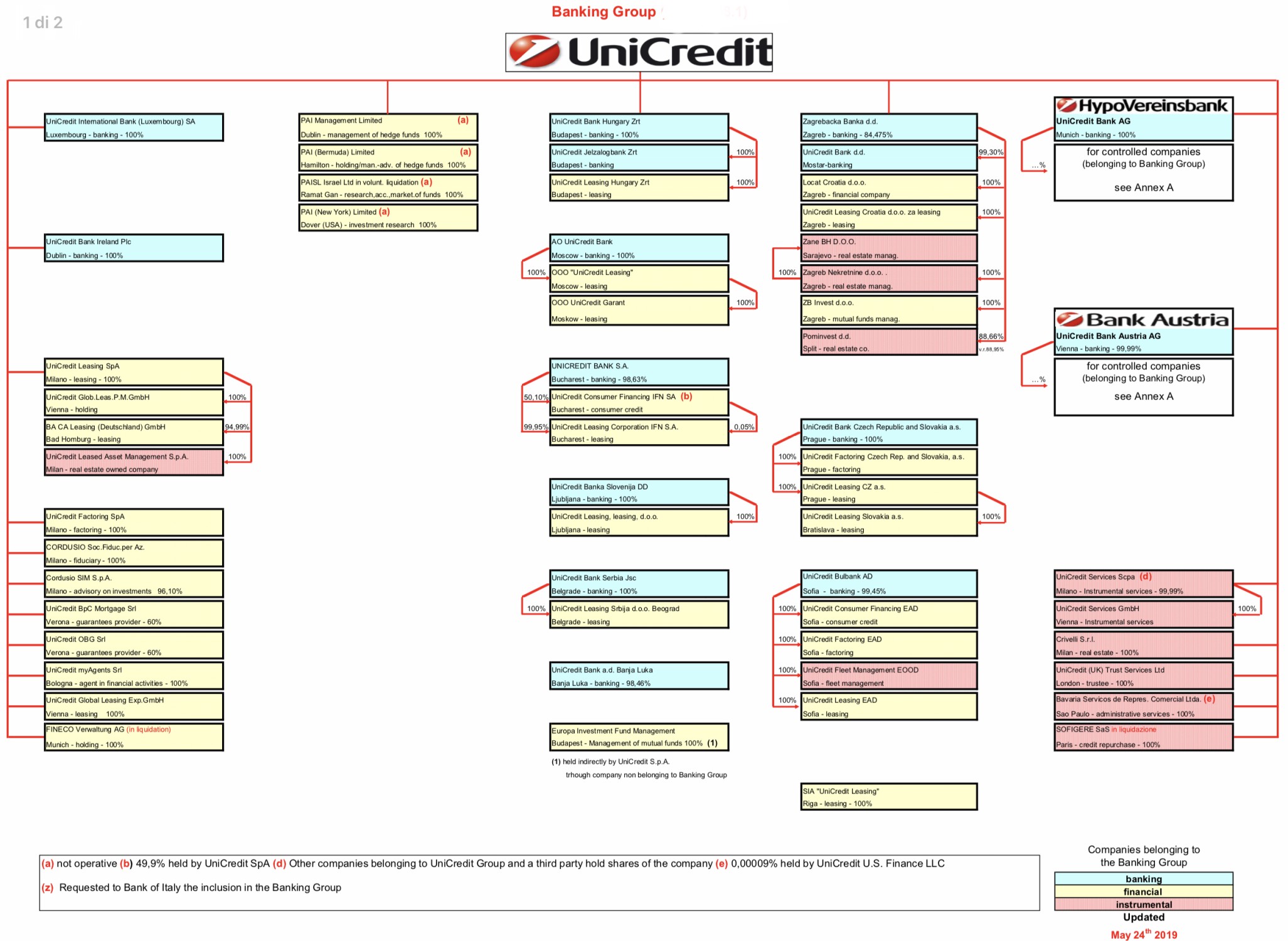

La pregiudiziale del governo tedesco, che ancora oggi controlla le sorti della banca con una quota azionaria di circa il 15% del capitale, si somma ad un altro problema da risolvere che riguarda invece tutti gli attuali azionisti e managers di Commerzbank: dopo il recente fallimento della trattativa con Deutsche Bank (lo scorso Aprile) il vertice di dell’istituto e il governo tedesco non possono permettersi di avviare un’altra trattativa senza avere verificato prima di avere ottime possibilità che arrivi a positiva conclusione. Se ci si aggiunge un certo timore di ritrovarsi alla berlina con un interlocutore italico e dunque -nell’immaginazione collettiva germanica- poco affidabile, è chiaro che senza adeguate garanzie (ovvero senza praticamente già disporre in anticipo di certezze al riguardo) nessuno dei suoi principali esponenti accetterebbe di sedersi ufficialmente al tavolo negoziale.

La pregiudiziale del governo tedesco, che ancora oggi controlla le sorti della banca con una quota azionaria di circa il 15% del capitale, si somma ad un altro problema da risolvere che riguarda invece tutti gli attuali azionisti e managers di Commerzbank: dopo il recente fallimento della trattativa con Deutsche Bank (lo scorso Aprile) il vertice di dell’istituto e il governo tedesco non possono permettersi di avviare un’altra trattativa senza avere verificato prima di avere ottime possibilità che arrivi a positiva conclusione. Se ci si aggiunge un certo timore di ritrovarsi alla berlina con un interlocutore italico e dunque -nell’immaginazione collettiva germanica- poco affidabile, è chiaro che senza adeguate garanzie (ovvero senza praticamente già disporre in anticipo di certezze al riguardo) nessuno dei suoi principali esponenti accetterebbe di sedersi ufficialmente al tavolo negoziale.