LO SCANDALO FACEBOOK ACCENDE I RIFLETTORI SULLA VOLATILITÀ DEI TITOLI TECNOLOGICI

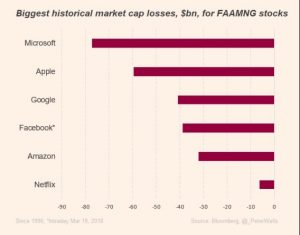

Nella sola giornata di borsa di lunedì i 6 più famosi tra I titoli cosiddetti “tecnologici” (FAAMGN: Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix e Microsoft) hanno perduto valore per complessivi quasi 12 miliardi di dollari (100 miliardi di euro). L’occasione che ha acceso la scintilla delle vendite è stata sicuramente il ribasso sul titolo Facebook, a causa del fatto che la polemica sull’elezione di Donald Trump l’ha coinvolta per aver permesso l’accesso ai dati personali di 50 milioni di suoi utenti a una società di consulenza che lavorava per l’elezione del futuro presidente. Ma la caduta nel valore di capitalizzazione di Facebook è valsa solo 39 miliardi di dollari, mentre gli effetti complessivi sui FAAMGN sono assommati a tre volte tanto.

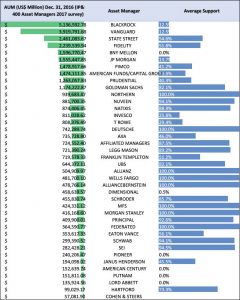

L’evento, per nulla inusuale sui mercati borsistici internazionali quando si parla di titoli a larghissima capitalizzazione e legati alla sfera di Internet (vedi tabella)

ha comunque scatenato una caterva di timori, considerazioni e commenti da parte degli analisti di borsa, e non a caso.

Molti segnali di allarme circondano i mercati finanziari da quando i valori di borsa sono andati alle stelle e soprattutto riguardo ai titoli tecnologici, che sono quelli cresciuti maggiormente nell’ultimo anno. Bisogna infatti ricordare che l’intero comparto è cresciuto nell’ultimo anno del 31% e che l’indice dei titoli tecnologici (lo SP500 Information Technology Index) è arrivato a una valutazione media di quasi 19 volte gli utili attesi, il 12% della sua media di lungo periodo (15 anni).

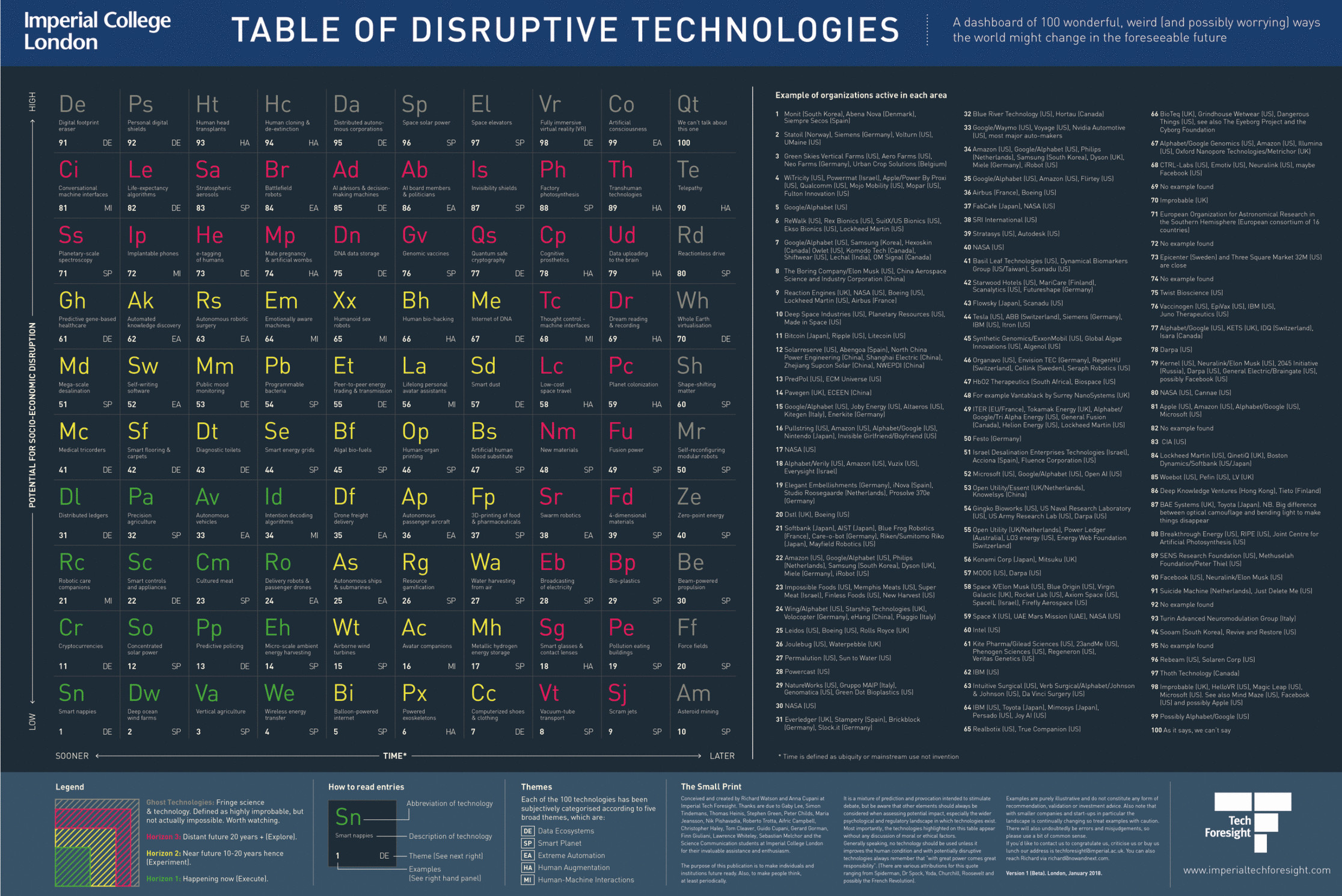

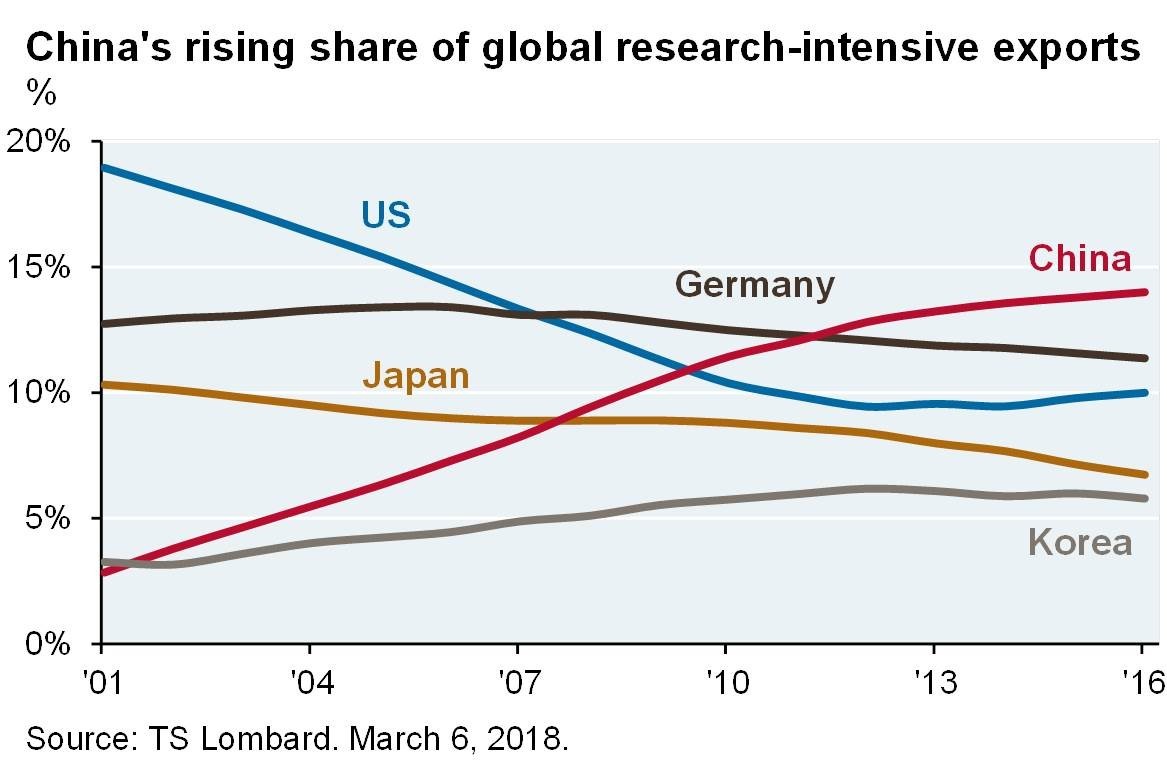

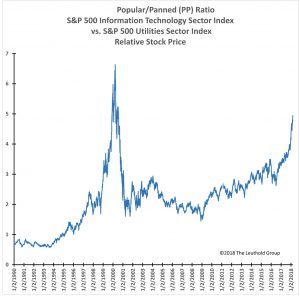

Da tempo diversi investitori con una filosofia di approccio di tipo etico hanno iniziato a dismettere le loro partecipazioni in questo genere di azioni quotate, nel timore di qualche scandalo, mentre anche Apple sta da tempo fronteggiando perplessità legate alla tenuta della sua filiera di approvvigionamento di materiali e componenti pregiati (vedi grafico)

Rimangono inoltre irrisolti i dubbi sulla possibilità che un’ondata di nuove regolamentazioni possano limitare le aspettative di crescita del commercio elettronico e dei social media e poi in molti si interrogano circa la validità della scelta della Federal Reserve Bank of America (la banca centrale americana) di alzare ancora una volta i tassi di un altro quarto di punto (sapremo mercoledì se lo farà davvero) nonostante l’inflazione non abbia ancora dato segni preoccupanti e le borse appaiano decisamente più caute.

Ma soprattutto i dubbi degli investitori si concentrano sulla possibilità che i picchi raggiunti dalle quotazioni negli ultimi mesi possano scatenare sulle quotazioni borsistiche le medesime conseguenze che ebbe all’inizio del nuovo millennio lo scoppio della bolla speculativa dei titoli della “new economy” detta anche “bolla delle Dot Com” (vedi grafico). Dall’inizio dell’anno ad oggi I titoli del settore “public utilities” (acqua, elettricità, servizi pubblici eccetera) sono scesi del 5% mentre I titoli tecnologici sono saliti del 7% e mostrano spesso valutazioni completamente scollegate con gli usuali criteri finanziari.

Continueranno a scendere fino a creare una vera e propria valanga ? Probabilmente no: non sembrano esserci le condizioni perchè si formi una vera e propria voragine sui mercati. Ma come già altre volte abbiamo già preso atto, quest’anno la volatilità sembra essere di nuovo protagonista, e non è detto che il futuro non ci riservi nuove terribili sorprese!

Stefano di Tommaso