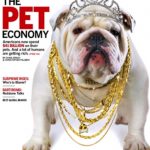

IL SUCCESSO DELLA “PET ECONOMY”

Abbiamo assistito negli ultimi anni ad un poderoso sviluppo dei cosiddetti “Pet Shop”, vale a dire dei negozi specializzati nel cibo e negli accessori per gli animali domestici. Non soltanto sono comparse un po’ ovunque pubblicità e nuove insegne, tanto quelle di catene di negozi specializzati (tra i più famosi: Arcaplanet, Maxi Zoo, Fortesan e L’Isola dei Tesori, i quali da soli totalizzano quasi 500 punti vendita in Italia), quanto di singoli negozi specializzati (sono quasi 5000 in Italia), ma anche nella Grande Distribuzione è impossibile fare a meno di notare l’espansione degli scaffali che espongono gli stessi articoli.

UN FENOMENO SOCIOLOGICO

Il fenomeno sociale della diffusione degli animali domestici nelle famiglie corrisponde ad una forte crescita del mercato di cibi e articoli per cani, gatti, uccellini, roditori, tartarughe e molte altre diverse tipologie di piccoli compagni domestici, proprio nel medesimo periodo in cui i consumi complessivi nazionali sono sostanzialmente rimasti piatti.

Cosa succede ? Noi italiani ci siamo riscoperti animalisti convinti? Oppure stiamo soltanto allineandoci ad una tendenza globale che riguarda i Paesi economicamente più sviluppati? Poiché nella sola Europa è stimato che vivano nei 75 milioni di famiglie oltre 200 milioni di animali domestici (rapporto ASSALCO-ZOOMARK 2017), è vera senza dubbio la seconda ipotesi, per quanto non si possa esprimere alcun nesso prevalente tra livello del reddito e numero di animali adottati nelle abitazioni: per esempio nella sola Russia pare convivano nelle abitazioni quasi 22 milioni di gatti e 16 milioni di cani!

Cosa succede ? Noi italiani ci siamo riscoperti animalisti convinti? Oppure stiamo soltanto allineandoci ad una tendenza globale che riguarda i Paesi economicamente più sviluppati? Poiché nella sola Europa è stimato che vivano nei 75 milioni di famiglie oltre 200 milioni di animali domestici (rapporto ASSALCO-ZOOMARK 2017), è vera senza dubbio la seconda ipotesi, per quanto non si possa esprimere alcun nesso prevalente tra livello del reddito e numero di animali adottati nelle abitazioni: per esempio nella sola Russia pare convivano nelle abitazioni quasi 22 milioni di gatti e 16 milioni di cani!

Per continuare con i numeri europei, i gatti sono senza dubbio la specie maggiormente diffusa, con più di 70 milioni di esemplari, circa il 35% del totale, mentre i cani sono più di 62 milioni, cioè il 31%. La Francia è il paese con il maggior numero di felini: 12,6 milioni, record assoluto rispetto agli altri Paesi comunitari più popolati dai gatti, ovvero Germania (11,8 milioni). Per quanto riguarda i cani, il Regno Unito è la nazione che ne ospita di più, con 8,5 milioni di esemplari, seguito a breve distanza da Francia, Italia e Germania (rispettivamente 7,3 milioni, 7 e 6,8 milioni di cani).

Per continuare con i numeri europei, i gatti sono senza dubbio la specie maggiormente diffusa, con più di 70 milioni di esemplari, circa il 35% del totale, mentre i cani sono più di 62 milioni, cioè il 31%. La Francia è il paese con il maggior numero di felini: 12,6 milioni, record assoluto rispetto agli altri Paesi comunitari più popolati dai gatti, ovvero Germania (11,8 milioni). Per quanto riguarda i cani, il Regno Unito è la nazione che ne ospita di più, con 8,5 milioni di esemplari, seguito a breve distanza da Francia, Italia e Germania (rispettivamente 7,3 milioni, 7 e 6,8 milioni di cani).

Nei 25,8 milioni di famiglie degli Italiani pare peraltro vivano oltre 60 milioni di  animali (vale a dire 2,3 per ogni famiglia, con il 58% delle quali ha un solo animale domestico, il 20% ne ha un paio, mentre il 14% ne possiede 4 o più), con una forte prevalenza dei pesciolini (quasi il 50% del totale) cui fanno seguito quasi 13 milioni di uccellini (oltre il 21% del totale), 7milioni e mezzo di gatti e quasi 7 milioni di cani. I Pet sono visti meglio dalle famiglie con più di 3 componenti (oltre il 54% ne ha almeno uno) e dalle persone più mature: dai 45 ai 64 anni d’età quasi metà degli italiani ne ha almeno uno, mentre il 24% degli Italiani anziani (dai 65 nei d’età) convive con almeno un animale.

animali (vale a dire 2,3 per ogni famiglia, con il 58% delle quali ha un solo animale domestico, il 20% ne ha un paio, mentre il 14% ne possiede 4 o più), con una forte prevalenza dei pesciolini (quasi il 50% del totale) cui fanno seguito quasi 13 milioni di uccellini (oltre il 21% del totale), 7milioni e mezzo di gatti e quasi 7 milioni di cani. I Pet sono visti meglio dalle famiglie con più di 3 componenti (oltre il 54% ne ha almeno uno) e dalle persone più mature: dai 45 ai 64 anni d’età quasi metà degli italiani ne ha almeno uno, mentre il 24% degli Italiani anziani (dai 65 nei d’età) convive con almeno un animale.

I NUMERI DELLA PET ECONOMY IN ITALIA

La presenza degli animali domestici genera dunque non soltanto un cospicuo fenomeno sociale che andrebbe analizzato forse meglio di quanto si è visto e letto sino ad oggi, ma soprattutto determina una serie di consumi che sono arrivati a pesare non poco nel bilancio domestico.

Solo per ciò che riguarda il cibo, il mercato italiano risulta dominato dalle vendite di alimenti per cani e gatti con un giro d’affari di quasi 2 miliardi di euro, per un totale di 559.200 tonnellate commercializzate.

Solo per ciò che riguarda il cibo, il mercato italiano risulta dominato dalle vendite di alimenti per cani e gatti con un giro d’affari di quasi 2 miliardi di euro, per un totale di 559.200 tonnellate commercializzate.

Se lo suddividiamo per Area Geografica (2016), l’Italia Settentrionale con il 52,8% copre oltre la metà del mercato nazionale complessivo, mentre al Centro Italia e in Sardegna gli alimenti per animali sono venduti per il 28,4% del totale. Infine il Sud Italia, con il 18,7%, si caratterizza per la più bassa penetrazione di cibo confezionato per gli animali, oltre che per la ridotta copertura del territorio da parte delle principali catene nazionali di Pet Shop.

Supermercati e Ipermercati risultano il canale di vendita più diffuso per il cibo “Pet” (46,3%), seguiti dagli altri supermercati (10% circa), dai negozi tradizionali specializzati (31% circa) e dalle catene di Pet Shop (7% circa), le quali però sono in forte crescita

Quasi trascurabile appare l’incidenza della spesa per accessori per animali (poco più di 72 milioni in valore nel 2016 rispetto ai quasi 2 miliardi di euro per il cibo), sebbene in crescita decisa. Nonostante le cifre sopra esposte, il mercato del cibo per animali domestici (Pet Food) è atteso in crescita anche per i prossimi anni, soprattutto per gli “snack” per cani e gatti ma ci si aspetta una contrazione del mercato degli «alimenti per altri animali da compagnia».

Da notare però che, nonostante gli «altri» pet rappresentino in Italia circa l’80% della popolazione di animali domestici, il relativo mercato a valore corrisponde a meno dell’1% del totale ed è quindi poco significativo. Sia la Grande Distribuzione che le catene di Petshop presentano trend positivi, soprattutto per quanto riguarda i volumi di vendita di Food. Al contrario, i Petshop tradizionali tendono ad accordarsi e a perdere quote di mercato.

Per il prossimo futuro la direttrice principale del trend positivo è da identificare nella maggiore attenzione dei proprietari nei confronti della cura (è in crescita verticale, sebbene ad oggi di proporzioni trascurabili, il fatturato dei servizi di toelettatura) e della salute dei propri animali, e quindi nella spesa per i veterinari e nella scelta dei prodotti dedicati, dal momento che è stato dimostrato che gli animali nutriti con cibo specializzato prodotto in forma industriale vivono mediamente quasi il doppio di quelli alimentati con gli avanzi della tavola.

maggiore attenzione dei proprietari nei confronti della cura (è in crescita verticale, sebbene ad oggi di proporzioni trascurabili, il fatturato dei servizi di toelettatura) e della salute dei propri animali, e quindi nella spesa per i veterinari e nella scelta dei prodotti dedicati, dal momento che è stato dimostrato che gli animali nutriti con cibo specializzato prodotto in forma industriale vivono mediamente quasi il doppio di quelli alimentati con gli avanzi della tavola.

Poiché la pet economy è cresciuta nonostante la recente crisi dei consumi ed è attesa in ulteriore crescita, è evidente che il fenomeno attrarrà anche nuove risorse finanziarie, forti sviluppi nelle catene distributive, con la progressiva aggregazione dei negozi singoli in catene specializzate e la crescita del commercio online dei prodotti per la cura degli animali, che ancora oggi rappresentano una frazione infinitesimale dei volumi totali.

Poiché la pet economy è cresciuta nonostante la recente crisi dei consumi ed è attesa in ulteriore crescita, è evidente che il fenomeno attrarrà anche nuove risorse finanziarie, forti sviluppi nelle catene distributive, con la progressiva aggregazione dei negozi singoli in catene specializzate e la crescita del commercio online dei prodotti per la cura degli animali, che ancora oggi rappresentano una frazione infinitesimale dei volumi totali.

Stefano di Tommaso

parcheggiate più o meno ovunque, quasi a dire: rubatemi! Ho ancora davanti agli occhi lo spettacolo quotidiano (che vedo da quarant’anni) di ciò che resta di biciclette private parcheggiate in strada dopo che sono passati i ladri: il telaio ancora incatenato al palo della luce o del semaforo senza più la sella, le ruote e il manubrio.

parcheggiate più o meno ovunque, quasi a dire: rubatemi! Ho ancora davanti agli occhi lo spettacolo quotidiano (che vedo da quarant’anni) di ciò che resta di biciclette private parcheggiate in strada dopo che sono passati i ladri: il telaio ancora incatenato al palo della luce o del semaforo senza più la sella, le ruote e il manubrio. E non posso non stupirmi quando vedo quelle bici tutte arancione o tutte gialle (sono i colori del parco di circa 12.000 bici appartenenti ai due gestori cinesi già abilitati a Milano: MOBIKE e OFO) disseminate per le strade in attesa di qualcuno che ha scaricato l’App sul telefonino che gli consente di pagarne il noleggio e di sbloccarla. Queste bici non le ruba (quasi) nessuno: sono state progettate per essere difficili da smontare, avere componenti ancora più difficili da riciclare, e per essere trovate tramite il loro localizzatore. Magia della “sharing economy” !

E non posso non stupirmi quando vedo quelle bici tutte arancione o tutte gialle (sono i colori del parco di circa 12.000 bici appartenenti ai due gestori cinesi già abilitati a Milano: MOBIKE e OFO) disseminate per le strade in attesa di qualcuno che ha scaricato l’App sul telefonino che gli consente di pagarne il noleggio e di sbloccarla. Queste bici non le ruba (quasi) nessuno: sono state progettate per essere difficili da smontare, avere componenti ancora più difficili da riciclare, e per essere trovate tramite il loro localizzatore. Magia della “sharing economy” ! Milano aveva sequestrato 280 aree di parcheggio auto per sostituirne lo spazio con rastrelliere dove le circa 5000 bici di Clear Channel (3650 a pedali e 1000 a pedalata assistita) si bloccano, si ricaricano e si connettono, concedendone l’utilizzo gratuito per i primi venti minuti a coloro che pagano un canone annuale di 36 euro (29 euro sotto Natale in promozione). In teoria però i due sistemi dovrebbero essere complementari, dato che probabilmente solo quando le bici “libere” disseminate in giro per la città saranno molte di più, il sistema di bici cinesi a parcheggio libero da individuare con l’App del telefonino (vedi immagini che seguono) darà la stessa probabilità di trovare un bici in poco tempo quanto l’aver (quasi) sempre disponibile una bici in una delle 280 rastrelliere.

Milano aveva sequestrato 280 aree di parcheggio auto per sostituirne lo spazio con rastrelliere dove le circa 5000 bici di Clear Channel (3650 a pedali e 1000 a pedalata assistita) si bloccano, si ricaricano e si connettono, concedendone l’utilizzo gratuito per i primi venti minuti a coloro che pagano un canone annuale di 36 euro (29 euro sotto Natale in promozione). In teoria però i due sistemi dovrebbero essere complementari, dato che probabilmente solo quando le bici “libere” disseminate in giro per la città saranno molte di più, il sistema di bici cinesi a parcheggio libero da individuare con l’App del telefonino (vedi immagini che seguono) darà la stessa probabilità di trovare un bici in poco tempo quanto l’aver (quasi) sempre disponibile una bici in una delle 280 rastrelliere. D’altra parte la sola Mobike ha già disseminato in giro per il mondo oltre 30 milioni di bici. OFO invece è un po’ in ritardo e per adesso ne ha piazzata qualcuna di meno (circa 12 milioni) ma, dal momento che ci sono ancora altri grandi competitor nel mondo, una stima indicativa dice che ci sono circa 50 milioni di biciclette nel mondo da noleggiare a libero parcheggio, tutte rigorosamente sfornate dall’industria cinese che in questa maniera ha trovato un altro modo di invadere il resto del mondo. Sono numeri da capogiro, indicativi di una nuova tendenza che in Italia ha solo iniziato a fare i primi passi (piazzando per ora 12.000 bici a Milano e 8.000 in Toscana).

D’altra parte la sola Mobike ha già disseminato in giro per il mondo oltre 30 milioni di bici. OFO invece è un po’ in ritardo e per adesso ne ha piazzata qualcuna di meno (circa 12 milioni) ma, dal momento che ci sono ancora altri grandi competitor nel mondo, una stima indicativa dice che ci sono circa 50 milioni di biciclette nel mondo da noleggiare a libero parcheggio, tutte rigorosamente sfornate dall’industria cinese che in questa maniera ha trovato un altro modo di invadere il resto del mondo. Sono numeri da capogiro, indicativi di una nuova tendenza che in Italia ha solo iniziato a fare i primi passi (piazzando per ora 12.000 bici a Milano e 8.000 in Toscana). di provenienza anglosassone) oltre 1 miliardo di dollari (ed è stata valutata circa 3 miliardi), più o meno quanto MOBIKE che è partita prima nell’allargarsi ai mercati non cinesi. La prima poi è legata al sistema di pagamento online (tramite cellulare) di Alibaba (denominato Alipay), ai cui utenti concede priorità nella prenotazione, mentre MOBIKE ha fatto un accordo simile con il circuito WeChat Pay della rivale Tencent.

di provenienza anglosassone) oltre 1 miliardo di dollari (ed è stata valutata circa 3 miliardi), più o meno quanto MOBIKE che è partita prima nell’allargarsi ai mercati non cinesi. La prima poi è legata al sistema di pagamento online (tramite cellulare) di Alibaba (denominato Alipay), ai cui utenti concede priorità nella prenotazione, mentre MOBIKE ha fatto un accordo simile con il circuito WeChat Pay della rivale Tencent.

scorso 30 novembre fra Paesi Opec e non Opec per prorogare fino alla fine del prossimo anno i tagli dell’offerta, così come le attese di un dollaro americano più forte nel corso del 2018. E dal momento che il prezzo al barile è normalmente espresso in dollari, questo significa tanto che il prezzo del petrolio in termini assoluti è atteso al rialzo per buona parte dei consumatori nel mondo, quanto che i rating dei titoli azionari di aziende che operano nel settore dell’energia sono attesi al rialzo.

scorso 30 novembre fra Paesi Opec e non Opec per prorogare fino alla fine del prossimo anno i tagli dell’offerta, così come le attese di un dollaro americano più forte nel corso del 2018. E dal momento che il prezzo al barile è normalmente espresso in dollari, questo significa tanto che il prezzo del petrolio in termini assoluti è atteso al rialzo per buona parte dei consumatori nel mondo, quanto che i rating dei titoli azionari di aziende che operano nel settore dell’energia sono attesi al rialzo. Le prospettive di un prolungato periodo di elevata domanda di energia derivano non soltanto alimentano attese di ottime performance dei bilanci delle aziende nell’intero comparto energetico, ma fanno ben sperare nell’andamento globale dell’economia che sembra marciare anche meglio di quanto le statistiche ancora non tradiscano.

Le prospettive di un prolungato periodo di elevata domanda di energia derivano non soltanto alimentano attese di ottime performance dei bilanci delle aziende nell’intero comparto energetico, ma fanno ben sperare nell’andamento globale dell’economia che sembra marciare anche meglio di quanto le statistiche ancora non tradiscano.