ARRIVA IL ROBO-INDEX

Nell’ultimo trimestre quasi tutte le categorie di investimento hanno guadagnato valore, ma nessuna di esse è cresciuta così tanto (+32% su base annua) come il Global Robotics & Automation Index (http://roboglobal.com) l’indice globale relativo alle aziende di robotica e automazione industriale (che per adesso monitora 82 imprese nel mondo).

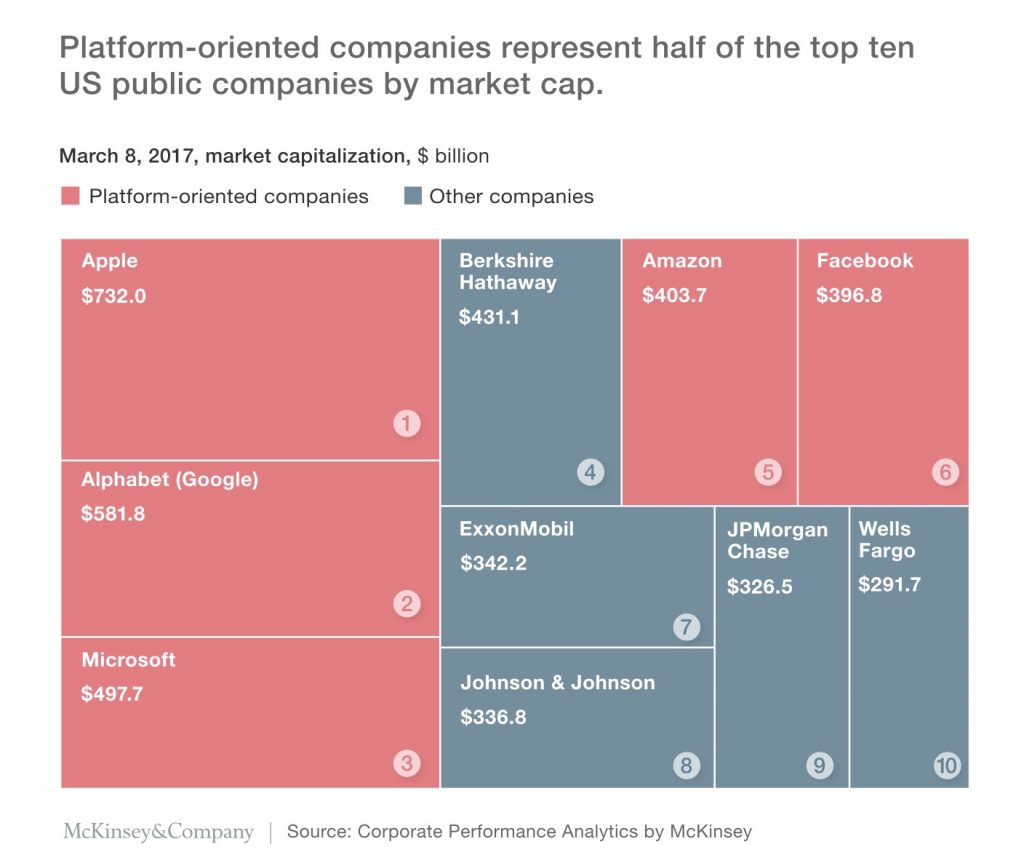

La performance borsistica delle aziende che si occupano di robotica e automazione industriale è risultata, proprio nel periodo migliore degli ultimi tre-quattro anni per le borse, nettamente superiore a quella di tutte le altre categorie di società quotate.

Circa il doppio dell’indice azionario globale MSCI e quasi tre volte lo S&P500 (che a sua volta non registrava una performance come questa dalla fine del 2013). “Tanta roba” dunque !

Le motivazioni sono ovvie: non ci sono praticamente comparti industriali che non siano stati pesantemente travolti dall’incalzare delle tecnologie di automazione e robotica e, di conseguenza, è montato decisamente anche l’interesse di qualunque grande impresa o investitore ad acquisire, incorporare, quotare in borsa o finanziare le imprese che sono attive i questi campi.

Questo è anche il principale motivo per il quale è nato in America un indice che le censisce e le riguarda : siamo di fronte ad un vero e proprio punto di svolta della storia dell’economia industriale dal punto di vista dell’avanzamento tecnologico e della riduzione dei costi connessi allo sviluppo della robotica in praticamente ogni applicazione.

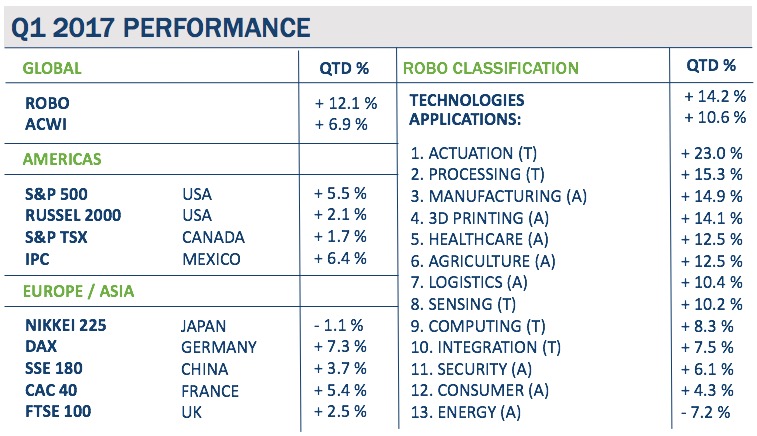

Tuttavia come si può leggere nella tabella sopra riportata, di possibili campi di applicazione della robotica ne sono stati censiti 13 con l’evidenza di uno spaccato delle performances dell’ultimo trimestre relative alle aziende quotate nel mondo principalmente attive in ciascuno di tali campi.

I MIGLIORI RISULTATI ARRIVANO DALL’INTERAZIONE CON IL MONDO REALE E DALL’ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI

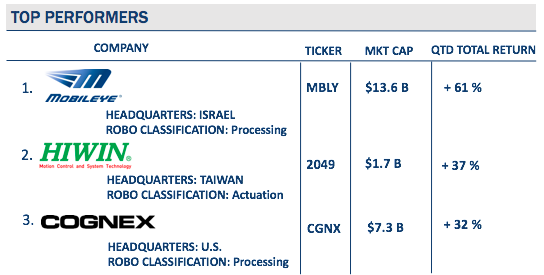

Ebbene il settore dell’automazione che ha riportato le migliori performance è quello dell’attuazione, cioè dell’interazione della robotica con il mondo reale: vi appartengono per esempio aziende come l’israeliana MOBILEYE, recentemente acquisita a caro prezzo da INTEL, che si occupa del controllo della guida e dell’evitare le collisioni alle vetture senza guidatore, più avanti in media rispetto alle aziende che si occupano di processing (elaborazione delle informazioni quali ad esempio la realtà virtuale o l’eleaborazione in tempo reale delle immagini e delle parole percepite), ma anche più performanti di quelle attive nell’automazione dei processi industriali, oggi sulla bocca di tutti grazie all’avvento della cosiddetta “industry 4.0”.

Se il momento è particolarmente positivo per le aziende innovative e per le tecnologie in generale insomma, la punta avanzata di quelle aziende è senza dubbio la robotica, perché essa si applica a praticamente qualsiasi ambito e forse perché la digitalizzazione e l’interconnessione hanno raggiunto il loro apice e dunque consentono una sua relativamente facile applicazione e gestione.

PERCHÉ LA ROBOTICA PERFORMA DI PIÙ

L’avvento di internet 2.0 e dell’interazione tra gli oggetti che essa consente ha posto infatti le basi per un incremento della loro automazione , ma anche l’avvio di un profondo rinnovamento di ogni comparto industriale in quanto a costi di produzione e distribuzione.

Non solo dunque la robotica assolve all’ovvia necessità -per chi può permetterselo- di semplificarsi la vita quotidiana, ma soprattutto propone alle aziende le migliori risposte all’esigenza di maggior efficienza gestionale, per evitare di ritrovarsi i margini azzerati dalla concorrenza globale sui prezzi.

È noto il caso della Adidas, grande multinazionale dell’abbigliamento sportivo, che dopo un lungo percorso di delocalizzazione delle produzioni di scarpe, ha infine creato uno stabilimento-modello completamente automatico in Germania, dove gli unici operai che vanno in giro per la fabbrica sono i pochissimi tecnici e ingegneri altamente qualificati che ne assicurano il funzionamento.

Ovviamente i costi di produzione di quell’azienda sono competitivi con quelli dei paesi asiatici a più basso costo del lavoro!

Il galoppo delle innovazioni tecnologiche in ogni direzione infine completa il quadretto: le imprese che forniscono soluzioni robotiche e di automazione non hanno che da scegliere ogni giorno quali nuove tecnologie incorporare nei loro apparati, rinnovando continuamente l’offerta e migliorandone continuamente le performances. Nel loro caso dunque i margini industriali sono assai elevati perché l’integrazione di quelle tecnologie in sistemi complessi e fortemente autonomi è -per ora- un mestiere che sanno fare in pochissimi.

L’invito implicito da parte di chi ha sviluppato il ROBO-INDEX è dunque quello di preferire l’investimento nelle aziende che sviluppano i vari campi della robotica e dell’automazione, non solo perché al momento sono quelle che promettono i maggiori guadagni, ma soprattutto che scatenano i maggiori appetiti per venire acquisite dalle grandi multinazionali dei settori più tradizionali -primo fra tutti il comparto dell’ “Automotive”- che vedono in esse il modo per fare un deciso passo avanti nel rinnovamento dei propri prodotti e delle proprie tecnologie produttive.

È una rivoluzione industriale e dei consumi simile a quella che ha seguito la diffusione dei personal computers e degli apparati digitali: il mondo intero è stato costretto ad adeguarsi, sebbene -visto in prospettiva- non sarà neanche in questo caso così scontato che siano i pionieri del settore quelli che ci guadagneranno di più.

Stefano di Tommaso