REPORT DEL CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA -Alleviare i bilanci bancari dalle sofferenze è vitale per far ripartire il credito e il vertice dei ministri finanziari Ue del 7 e 8 aprile a Malta è l’occasione per individuare soluzioni.

È cruciale favorire rapidamente la ripartenza del credito alle imprese italiane. Per far ciò, bisogna anzitutto trovare soluzioni, nazionali o europee, per alleviare il peso delle sofferenze nei bilanci bancari, che tiene alta l’avversione degli istituti al rischio di credito. La riunione dei ministri finanziari UE del 7-8 aprile a Malta è il luogo ideale per delineare una strategia efficace.

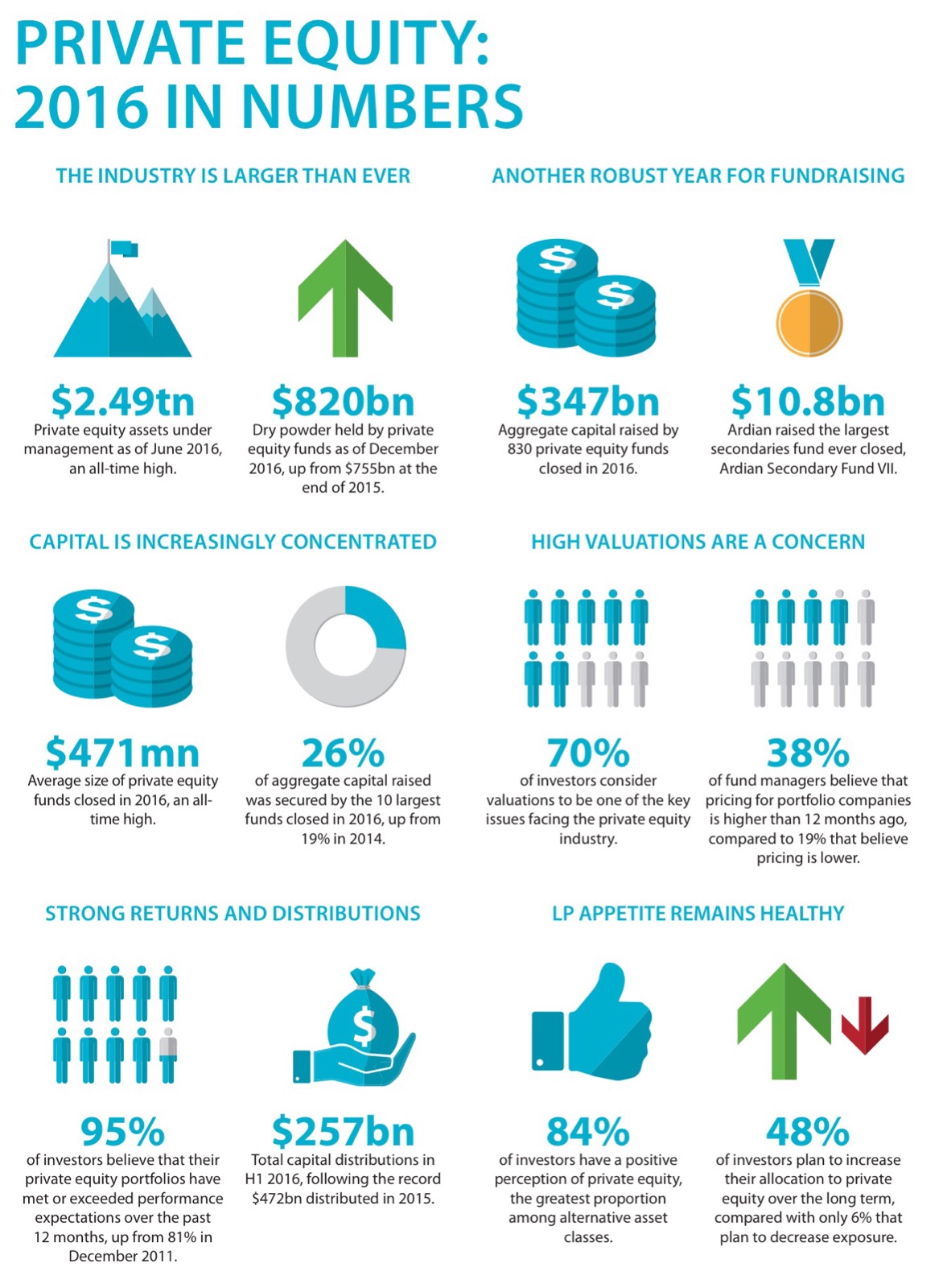

Infatti il lento recupero dell’economia italiana sta avvenendo nonostante continui la riduzione dei prestiti alle imprese (-15,3% dal 2011, -2,2% nel 2016). Ma è proprio questa diminuzione uno dei freni dell’economia, che aiuta a spiegare il divario di crescita con Francia e Germania. Il credito in Italia si riduce anche nel manifatturiero (-19,6% dal 2011, -3,4% nel 2016), con ampi divari di andamenti nei vari settori.

Quanto può durare ancora la creditless recovery in Italia, che ha già due anni di vita? In Spagna, paese paragonabile per grado di indebitamento delle imprese e sviluppo dei mercati finanziari, la risalita senza credito dura da oltre tre anni. Come mai? Perché c’è un solido trend di aumento della redditività delle imprese e, quindi, della possibilità di autofinanziamento.

Anche in Italia il mark-up delle imprese è risalito (+2,9% rispetto al minimo del 2012). Tuttavia, ciò è legato al calo dei prezzi degli input, non a quello del CLUP come in Spagna. Nello scenario CSC, i margini italiani vengono erosi nel 2017, dopo essersi fermati già nella seconda parte del 2016.

Risalita lenta dell’economia in Italia

In Italia la seconda recessione dall’inizio della crisi è alle spalle. Ma gli effetti devastanti sul tessuto industriale e sociale sono ancora evidenti e contribuiscono a frenare la velocità di uscita, più che in altri paesi europei.

Il PIL italiano, in volume, è tornato a crescere, lentamente e senza stasi, da inizio 2015 e ha accumulato un incremento del 2,0% fino al quarto trimestre 2016 (dopo una stagnazione di 7 trimestri tra 2013 e 2014). In particolare, gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto hanno recuperato rapidamente nell’ultimo anno (+7,6%), segno che gli incentivi funzionano e che le imprese rispondono. Nella seconda recessione, che è durata 7 trimestri a partire dal terzo 2011, il PIL era diminuito del 5,2% (nella prima recessione -7,6% in un anno, dal 2° trimestre 2008). Oggi è ancora ben lontano dai livelli pre-crisi (-7,4% rispetto a inizio 2008).

Negli altri principali paesi europei l’economia ha avuto un andamento diverso. In Francia e Germania non si è avuta una seconda recessione. In Spagna è iniziata prima che in Italia ed è durata di più (10 trimestri), avendo registrato una contrazione analoga (-4,9%). Ma là il recupero, iniziato nell’autunno 2013, sta procedendo a una velocità quasi tripla rispetto a quella dell’Italia (+0,7% medio trimestrale contro +0,25%).

Credito sempre più scarso per le imprese italiane

Uno degli elementi che contribuisce a spiegare la lentezza della risalita dell’economia italiana è la carenza di credito. In Italia i prestiti alle imprese si sono ridotti per cinque anni consecutivi, a un ritmo medio del 3,2% all’anno nel periodo 2012-2016 (-15,3% cumulato; Grafico A). E la caduta, a inizio 2017, è proseguita. Nel 2016 sono diminuiti anche i prestiti alle imprese erogati dai primi 4 gruppi bancari italiani: -0,8% (elaborazioni CSC sui bilanci dei singoli istituti), rispetto al -2,2% dell’intero sistema bancario.

Nel manifatturiero i prestiti hanno registrato un -3,4% nel 2016, dopo il -4,9% all’anno nel 2012-2014 e la piccola risalita nel 2015 (+0,6%). Lo stock di prestiti è inferiore del 19,6% rispetto ai valori del 2011. La forchetta di andamenti tra i vari settori manifatturieri è molto ampia. Nel 2016, si va da -8,0% nella carta-stampa, a +3,9% per l’alimentare; su 11 settori, solo 2 registrano una variazione positiva. Per tutti i settori lo stock di prestiti è inferiore ai livelli del 2011: il minimo si registra nel petrolifero-chimico-farmaceutico (-43,7%), un comparto eterogeneo per il quale non sono disponibili dati più disaggregati. Riduzioni marcate si sono avute nel legno-arredamento (-25,3%) e nella carta-stampa (-25,2%). Anche in settori in cui gli andamenti recenti sono positivi lo stock resta basso (alimentari -1,9%)1.

La brusca riduzione del credito negli ultimi anni ha messo in difficoltà molte imprese, che devono fare i conti con tale restrizione nelle scelte operative. Nella gran parte dei casi, la flessione dello stock di credito, infatti, non è stata dovuta a una minor domanda da parte delle aziende, visto che l’attività economica è cresciuta; piuttosto, le imprese hanno subito la restrizione del credito, dal lato dell’offerta.

Il principale freno all’offerta di credito in Italia sono le elevate sofferenze bancarie (141 miliardi di euro, pari al 18,6% dei prestiti), eredità della doppia profonda recessione. Dall’autunno 2015 lo stock oscilla su questi valori elevati. Ciò tiene alta l’avversione al rischio di credito delle banche. Un problema sottolineato da molto tempo dal CSC2. Gli interventi varati finora in Italia (tra cui: deducibilità fiscale in un anno delle perdite su crediti, velocizzazione delle procedure fallimentari, garanzie pubbliche sulle sofferenze cartolarizzate, creazione del Fondo Atlante) sono stati utili, ma non risolutivi.

Le sofferenze sono, finalmente, all’attenzione anche della UE, come dichiarato a marzo dal Vice Presidente Valdis Dombrovskis. Nella prossima riunione a Malta del 7-8 aprile i ministri finanziari discuteranno del coordinamento europeo di iniziative nazionali lungo tre direzioni: stimolare le banche a mettere mano alle proprie sofferenze (la BCE ha di recente pubblicato dettagliate linee guida); migliorare il funzionamento dei mercati secondari nazionali delle sofferenze; modificare le regole nazionali per i fallimenti societari in modo da velocizzare le ristrutturazioni dei crediti deteriorati (tema già affrontato di recente in Italia). Si parlerà anche della proposta EBA di fine gennaio, per la creazione di un veicolo europeo in cui trasferire le sofferenze, sulla quale però non sembra esserci il necessario consenso. In generale, non pare delinearsi un’unica azione congiunta nell’Area. È cruciale, però, che vengano definite soluzioni in grado di agire in tempi rapidi per far ripartire il canale del credito, ostruito in vari paesi UE.

Ad esempio, in Spagna i prestiti alle imprese si riducono e perfino a un ritmo più intenso rispetto a quanto avviene in Italia (-10,0% all’anno nel 2012-2016), dopo però essere cresciuti molto di più prima della crisi. Viceversa, i prestiti stanno crescendo già da tre anni in Francia (+3,7% annuo nel 2014-2016) e da due in Germania (+1,9% annuo nel 2015-2016) e accompagnano l’espansione dell’attività economica.

Il tradizionale nesso tra credito e attività economica

Il nesso causale da credito a PIL, storicamente, è molto solido. In passato, sia in Italia sia in altri paesi, la crescita è stata alimentata dai prestiti bancari. Per esempio, nel 2004-2007 in Spagna i prestiti alle imprese sono cresciuti in media del 24% all’anno, in Italia del 9%, in Francia dell’8%. Tutti questi paesi hanno registrato in quel periodo un’espansione dell’economia (in Italia +1,5% medio annuo nel 2004-2007). Varie analisi hanno evidenziato il contributo importante fornito dal credito alla crescita del PIL nella fase pre-crisi.

Nell’attuale fase, invece, la mancanza di credito per le imprese sta frenando la crescita italiana. Ciò perché essa fa mancare a molte aziende le risorse per nuovi investimenti produttivi, per il magazzino e, in alcuni casi, addirittura per l’attività corrente. Altre imprese, però, disponendo di maggiore autofinanziamento o di possibilità di accesso diretto ai mercati dei capitali, riescono a crescere, aggirando la mancanza di credito bancario.

Un aumento fragile di margini e auto-finanziamento

In Italia si è registrato un recupero del mark-up negli ultimi anni, una misura della redditività delle imprese, sebbene sia ancora su livelli compressi (Grafico B). Nel manifatturiero esso è aumentato dello 0,6% nel 2016 e del 2,3% cumulato nel 2013-2015 (dopo il -5,2% cumulato nel 1996-2012). Nel totale dell’economia, il markup è rimasto stabile nel 2016, dopo il +1,0% nel 2013-2015 (-4,4% nel 1996-2012). I dati sul MOL, espresso in percentuale del valore aggiunto, confermano questo recupero: +1,6 punti percentuali nel manifatturiero nel 2016, dopo i +3,4 punti cumulati nel 2013-2015 (era sceso di 10 punti nel 1995-2012).

Tutto ciò, però, è avvenuto perché i prezzi degli input si sono ridotti (nella manifattura – 6,5% cumulato nel 2013-2015 e -0,1% nel 2016), in particolare le quotazioni delle materie prime. A questo è conseguito il taglio, meno marcato e già arrestatosi, dei prezzi di vendita delle imprese (-3,2% nel 2013-2015, +0,6% nel 2016). Il recupero dei margini non ha beneficiato dell’andamento del costo del lavoro. Il CLUP, ossia il costo del lavoro per unità prodotta, dopo essere salito prima e durante la crisi, è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi due anni (+0,2% nella manifattura nel 2016, dopo lo zero nel 2015).

Perciò, il recupero dei margini e della capacità di autofinanziamento in Italia è fragile, esposto al rischio di un rincaro delle materie prime. Il quale, come atteso, ha iniziato a verificarsi nel corso del 2016 e ha già arrestato la risalita del mark-up.

Quanto può durare la creditless recovery italiana?

In Italia, dunque, da due anni (2015-2016) c’è una lenta risalita dell’economia che avviene insieme a una forte contrazione del credito alle imprese. La questione è: quanto può durare?

La Spagna offre un utile termine di confronto. Anzitutto perché simile all’Italia quanto a grado di indebitamento delle imprese e a loro possibilità di accesso diretto ai mercati finanziari e, quindi, in termini di importanza delle diverse fonti di finanziamento dell’attività. Il grado di indebitamento bancario, misurato dai prestiti alle imprese in percentuale del PIL nominale, è in caduta in Italia ed è sceso molto sotto i picchi del 2011 (45,3% nel 2016, da 54,6%), pur restando sopra i valori di inizio anni Duemila (Grafico C). In Spagna era più alto ed è sceso rapidamente su livelli inferiori a quelli italiani (44,3%, da 85,3% nel 2008). In Francia cresce e non è lontano da quello italiano, in Germania è più basso e si riduce.

Inoltre, anche in Spagna il PIL sta crescendo (e più velocemente che in Italia) nonostante il calo dei prestiti. La creditless recovery spagnola dura da oltre tre anni. È cruciale capire come questo sia possibile. Per far crescere investimenti e attività corrente occorre avere finanziamenti, che siano bancari, non bancari o interni all’azienda. Il punto è che anche in Spagna i margini crescono e lo fanno molto più che in Italia e da più tempo: +0,1 punti percentuali nel 2016 il MOL nel manifatturiero, dopo +7,3 punti cumulati nel 2013-2015 e +2,9 punti già nel 2010-2012.

Ciò ha portato il MOL in Spagna a livelli molto più elevati che in Italia: 46,5% nel 2016, rispetto a 2,3%. Quindi, è aumentata molto negli ultimi anni la possibilità di autofinanziamento delle imprese spagnole. Inoltre, si tratta di un recupero di redditività robusto, perché avviene grazie al lungo trend di moderazione del costo del lavoro: -0,4% il CLUP manifatturiero spagnolo nel 2016, dopo il -11,8% cumulato nel 2013-2015 e il -3,0% già nel 2010-2012.

In Italia, dunque, la risalita economica senza credito bancario ha poche possibilità di durare quanto in Spagna. Un appiattimento dei margini delle aziende italiane si è già verificato nella seconda parte del 2016. Nello scenario CSC, si registra una nuova erosione nel 2017. Quindi, l’autofinanziamento cessa di salire e poi si assottiglia. Ciò avviene a causa del tendenziale rincaro sia del petrolio sia delle commodity non-energetiche.

È per questo che le imprese italiane, per finanziare i nuovi investimenti e l’aumento dell’attività corrente, a fronte di risorse interne che smettono di aumentare e del limitato accesso a fonti non bancarie, hanno urgente necessità di una ripartenza dei prestiti. In modo da non dover frenare il già lento recupero dell’attività, faticosamente avviato.

Gian Paolo Caselli

Gabriele Pastrello

www.ilgiornaledellafinanza.it

www.firstonline.info