Il dibattito sulle iper valutazioni delle imprese, che emana dallo struggimento degli operatori delle borse valori alle prese con il più enigmatico di tutti i lunghi cicli borsistici di rialzo degli ultimi decenni, si concentra oggi sulla possibilità che, nonostante i corsi azionari abbiano superato di slancio tutti i massimi storici precedenti, in realtà i profitti delle imprese possano in futuro risultare in grado di correre ancora più in alto, giustificando dunque nel tempo ciò che oggi sembra eccessivo.

Da tempo chi scrive sostiene un’ardua tesi:gli investitori sono da troppo tempo alla ricerca di valide alternative alle scelte di asset allocation praticate sino ad oggi perché i corsi azionari attuali arrivino a sgonfiarsi in un baleno. Sebbene sinora i fatti sembrano aver dato ragione a questo assunto, se vogliamo evitare di cadere nel ridicolo con affermazioni fideistiche non possiamo che cercare delle risposte a una domanda di fondo: quali e quante imprese stanno effettivamente moltiplicando la loro redditività? Non tutte evidentemente!

Ovviamente non si può prescindere dai presupposti fondamentali che stanno pilotando da oramai otto anni la corsa al rialzo dei valori mobiliari:

- i tassi straordinariamente bassi ma contemporaneamente la bassissima inflazione rilevata,

- la grande liquidità disponibile sui mercati che è seguìta alle politiche monetarie espansive,

- la “congestione dei risparmi” di un’intera generazione di “baby boomers” che si approssima alla pensione e che riversa sui mercati una domanda eccessiva di carta finanziaria,

- l’ampiezza delle oscillazioni negative precedenti,

- la grande ripresa economica globale in corso,

- l’aspettativa che i profitti delle imprese continuino a moltiplicarsi.

Sebbene l’argomento dei profitti aziendali non sia l’unico a tenere alte le quotazioni borsistiche, forse esso dal punto di vista microeconomico merita qualche ulteriore approfondimento perché il dibattito in questione ha effettivamente preso corpo a seguito di un’impennata degli utili delle grandi corporation quotate a Wall Street e tutti si chiedono se, conseguentemente, c’è da attendersi la stessa impennata anche per le altre imprese nel mondo, fino alle più piccole e alle meno globalizzate (ad esempio le PMI dei paesi emergenti) e, a maggior ragione, fino a quelle meno tecnologiche.

LE SUPER VALUTAZIONI DELLE AZIENDE TECNOLOGICHE

La corsa della tecnologia sembra infatti avere molto a che vedere con le iper valutazioni espresse da Wall Street: sono soprattutto i grandi colossi tecnologici e i dominatori di internet quelli che hanno pesantemente alzato la media delle valutazioni. Le quotazioni borsistiche di questi ultimi viaggiano a multipli di prezzo che superano le duecento volte gli utili. La famosa media del pollo di Trilussa è sempre in agguato dunque è ciò che può giustificarsi nel caso di quei colossi globali potrebbe non essere valido per le imprese periferiche e meno tecnologiche.

I mercati finanziari infatti, se nei prossimi giorni non esprimeranno addirittura una più o meno pesante correzione, quantomeno è probabile che proveranno a ragionare sull’ennesima “rotazione” dei portafogli azionari, allo scopo di selezionare meglio le proprie scelte e, auspicabilmente, di provare a diversificare il più possibile i rischi sistemici del possedere assset finanziari che sembrano a tutti troppo “cari”.

Ma ricordiamoci che sono molti molti mesi che i grandi investitori (e sinanco i banchieri centrali) ci ripetono la stessa solfa: l’eccesso di ottimismo che si registra nelle borse porterà presto ad una loro discesa e, dal momento che quel “presto” non arriva mai, da queste colonne nei mesi scorsi abbiamo più volte ironizzato sul tema con analogie letterarie come “Aspettando Godot” o “Il Deserto dei Tartari”! Il punto è che nessun ciclo borsistico può durare in eterno e nessun gestore di portafogli di investimento può permettersi di non chiedersi cosa succederà dopo che quello attuale si sarà esaurito.

Al riguardo c’è chi afferma con certezza che chi investe a questi livelli otterrà scarsi risultati in futuro, chi esprime una fede indiscriminata verso la crescita economica globale che supporta le valutazioni estreme dei mercati, e chi continua a scavare sul fronte della giustificazione razionale delle valutazioni elevate, per trovare non solo risposte al quesito fondamentale sopra descritto (cosa succederà “dopo”) ma anche per riuscire individuare nuove strategie di investimento o nuove ragioni per “ruotare” ancora una volta i portafogli titoli.

I SETTORI PIÙ INTERESSANTI E QUELLI MENO

Scendiamo perciò nel dettaglio dei principali settori economici:

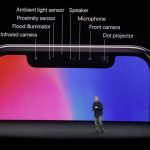

1. Le maggiori imprese supertecnologiche (come Tesla, ad esempio) scontano nelle loro valutazioni la capacità di raggiungere risultati clamorosi in grado di ridefinire il mercato della mobilità personale e quello degli accumulatori di energia di nuova generazione. Quanto tale fiducia sia ben riposta è difficile dirlo, ma resta l’ineluttabilità del fatto che qelle imprese sembrano destinati a cambiare più radicalmente e più velocemente del previsto i loro mercati di sbocco. Casomai i dubbi degli investitori riguardano la presunzione di relativa inerzia dei produttori tradizionali di autoveicoli e sistemi di energia (tutte da dimostrare) e la presunzione di forte capacità organizzativa e industriale da parte di imprese come quella del tetragono Elon Musk di riuscire a realizzare le quantità richieste dal mercato nei tempi annunciati. Qualora le risposte a tali dubbi siano positive, quanto spazio di mercato resterebbe allora alle altre imprese che si sono buttate all’inseguimento dei leader globali? La mia personale convinzione è che non tutti gli operatori super tecnologici riusciranno infatti a tramutare le loro mirabolanti innovazioni in forti profitti e, in un mondo sempre più globalizzato, i leader mondiali di mercato sono dunque quelli più probabilmente in grado di riuscire a raccogliere i maggiori frutti della loro “brand awareness”. Perciò quanto sopra può valere tranquillamente anche per Amazon, per Google, Apple e Tencent e può dunque fornire un deciso supporto razionale alle astronomiche valutazioni di borsa che essi esprimono;

2. Le imprese invece che fondano sì i loro punti di forza sulla rete internet, ma scommettono soprattutto sulla loro capacità di moltiplicare la clientela e i profitti grazie alla mera digitalizzazione e al business che ne consegue di sostituzione delle attività tradizionali (ad esempio gli operatori dell’entertainment come Netflix quali valide alternative a quelli come Sky di Rupert Murdoch), secondo la mia umile opinione rischiano grosso: non è così scontato che i loro predecessori non saranno in grado di rinnovarsi velocemente!

3. Lo stesso può valere per i nuovi colossi del commercio elettronico come Alibaba e Zalando, che rischiano di incontrare decisi ostacoli nel loro processo di cambiamento delle abitudini della gente al riguardo della distribuzione commerciale perché l’umanità è molto conservativa se il possibile rinnovamento delle abitudini della gente non porta anche dei radicali miglioramenti nella vita quotidiana. In molti casi perciò è ragionevole porre qualche dubbio su talune mirabolanti valutazioni di titoli come Netflix laddove esse non siano congiunte a vantaggi radicali nella vita di tutti i giorni.

4. Un ragionamento invece a favore delle supervalutazioni che oggi il mercato esprime può riguardare i leaders globali nei mercati del lusso e del lifestyle, come ad esempio Ferrari o LVMH, che storicamente si sono sempre mostrati in grado di saper raccogliere la sfida del rinnovamento ma che poggiano le loro pretese di mercato su una loro potentissima “brand awareness”. Per essi l’avanzata delle economie emergenti e lo sviluppo demografico e sociale dell’umanità sono fonte probabile di ulteriori soddisfazioni rispetto ai rispettivi “follower” di mercato e per quanto pazzi possano risultare i prezzi da essi praticati, è possibile che i loro ampi margini restino sostenibili.

5. Al contrario per molte delle grandi imprese che oggi risultano leader nei settori B2B (business to business) ci sono seri dubbi circa la sostenibilità di elevate valutazioni di mercato perché ogni minima novità di mercato potrebbe propagarsi, negli ambiti professionali, alla velocità della luce.

6. Ciò può valere per le compagnie aeree, per colossi informatici come la IBM, per i giganti dell’industria di base come Thyssen o General Electric, o sinanco per i grandi (e innovativi) produttori di sistemi informatici come SAP o Oracle e persino come i grandi produttori di beni di largo consumo come Hewlett-Packard o Samsung la cui offerta commerciale non risulti tuttavia “iconica”, a prescindere da quanto capaci siano di cavalcare le innovazioni. In molti di quei settori la concorrenza dei nuovi astri nascenti provenienti dal sud est asiatico o la possibilità che nuove proposte a valore aggiunto provengano da soggetti completamente nuovi rischia di porre dei limiti alla corsa nel tempo dei loro profitti.

I CRITERI DI SELEZIONE DEI SETTORI INDUSTRIALI

La vera discriminante nell’analisi delle effettive capacità di moltiplicazione dei profitti prospettici non sembra perciò l’eccesso di valutazioni ai prezzi attuali delle maggiori imprese quotate, quanto la loro capacità di mantenere la testa della competizione nel loro settore industriale con i margini economici che ne conseguono (vedi Apple), la loro capacità di esprimere un’effettiva brand awareness globale, e soprattutto la possibilità che la loro capacità di fare business in maniera del tutto nuova possa riuscire ad estendersi a sempre nuove categorie di prodotto (vedi Amazon) mentre al contempo su quelle meglio presidiate vengono lentamente alzate barriere all’entrata dei nuovi competitors.

Al contrario in buona parte dei settori industriali rivolti al B2B e in quelli meno protetti da nicchie di mercato e situazioni fortemente localizzate nemmeno le imprese maggiori potranno mantenere il passo con le attuali valutazioni e la possibile avanzata della de-regolamentazione globale potrebbe mettere in discussione molte aziende leader industriali dei nostri giorni. Le stesse argomentazioni non lasciano purtroppo molto spazio alle supervalutazioni che le borse praticano di molte imprese troppo localizzate o troppo piccole, che dovranno affrontare difficoltà ulteriori nel reperire le risorse per la crescita dei propri profitti. Temo anzi che i fattori di sconto nei prezzi di tali imprese dovranno accrescersi.

I veri rischi degli investitori perciò non risiedono nell’ampiezza dei moltiplicatori di prezzo pagati oggi in borsa, bensì nella rispondenza di tali valutazioni alla loro capacità propulsiva a livello globale e nel cavalcare le grandi ondate di modificazione delle abitudini della gente.

Se queste considerazioni significano che in media i valori azionari sino ad oggi espressi dalle borse potranno proseguire la loro corsa o dovranno necessariamente ridursi in futuro, è materia che qui lasciamo alle personali valutazioni di ciascun lettore. È mia personale convinzione che in assenza di forti scossoni geopolitici o relativi a grandi catastrofi invece i mercati finanziari possano proseguire la loro navigazione relativamente indisturbati, ma che saranno necessariamente costretti a proseguire nel processo di selezione dei migliori asset, così come potranno beneficiare ancora a lungo della relativa calma che regna sui titoli a reddito fisso.

I fattori fondamentali all’opera oggi per tenere bassi i tassi di interesse è possibile che non verranno rimossi nel prossimo futuro. Per prevedere quello più remoto invece ci stiamo ancora attrezzando…

Stefano di Tommaso