LE STARTUP AMERICANE FANNO CASSA

La quotazione in borsa di Uber Technologies sembra la perfetta occasione per fare qualche considerazione di fondo sulla schiera di “unicorni” (così vengono chiamate le nuove imprese dell’era digitale che superano la valutazione di un miliardo di dollari) i cui sopravvalutatissimi titoli stanno per riversarsi ancora una volta a Wall Street, sulla scia della nuova ondata di liquidità che le banche centrali continuano a immettere sui mercati.

Secondo una stima indipendente al momento si possono contare più di 340 di quegli “unicorni” quando ce n’erano circa un decimo in numero solo cinque anni fa (39 per l’esattezza), la maggior parte dei quali (21 per l’esattezza) oggi sono già quotati in borsa, cambiandone radicalmente i connotati.

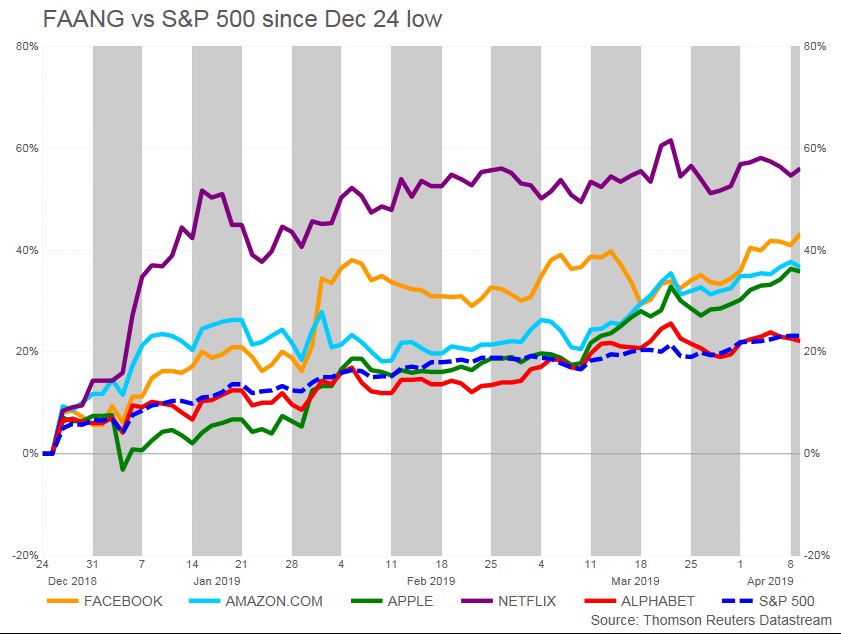

Non che sia andata così male: se prendiamo l’andamento delle famose FAANG (Facebook Amazon Apple Netflix e Google), le loro quotazioni negli ultimi tempi hanno corso ben più dell’indice più usato per valutare l’andamento della borsa americana, come si può leggere dal grafico qui riportato:

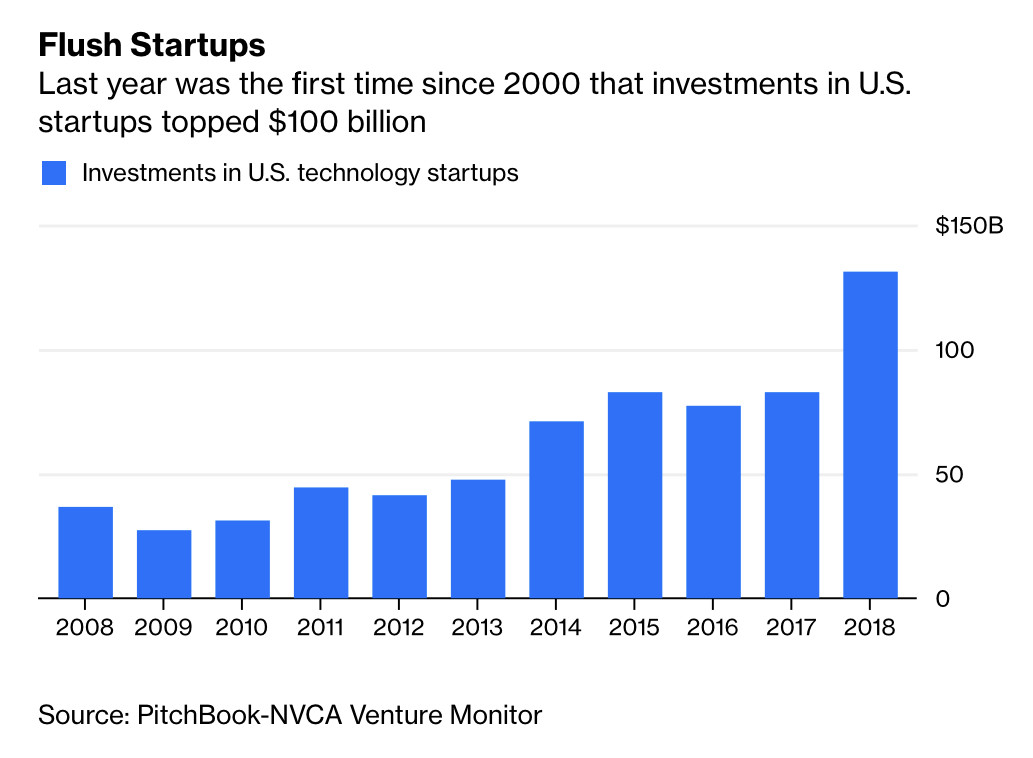

Ma la proliferazione di queste società (gli “unicorni” sono soltanto la punta dell’iceberg di un’intera generazione di startup che hanno trovato risorse presso gli investitori privati) e delle loro favolose valutazioni è probabilmente anche il risultato della ricerca spasmodica -da parte degli investitori- di nuove più rischiose opportunità su cui investire la montagna di liquidità sulla quale essi sono seduti. Nel 2018 per la prima volta gli investimenti complessivi nelle startup tecnologiche da parte degli americani hanno superato i 100 miliardi di dollari !

Solo pochi anni fa qualcuno aveva denunciato il fenomeno del cosiddetto “savings glut”(cioè la congestione dei risparmi, che non erano mai stati così alti a causa del miglioramento delle condizioni generali di vita, dell’invecchiamento progressivo della popolazione ricca, eccetera…) facendo notare al tempo stesso che le opportunità di investimento mobiliare non si erano moltiplicate allo stesso ritmo, spingendo in tal modo al rialzo i titoli a reddito fisso (e al ribasso i loro rendimenti) e a nuove vette le quotazioni delle principali borse del pianeta. Già questo fenomeno può spiegare in buona parte la montagna di quattrini che si riversano sugli investimenti più rischiosi.

Ma come si può riuscire a distinguere tra l’oceano di nuove iniziative quelle che faranno le migliori performances, quando supereranno la fase iniziale di perdite di bilancio? La risposta più onesta è che molto spesso non si può. Quello che oggi conta di più tra le vincenti della loro categoria è piuttosto la loro capacità di attrarre risorse finanziarie per crescere dimensionalmente.

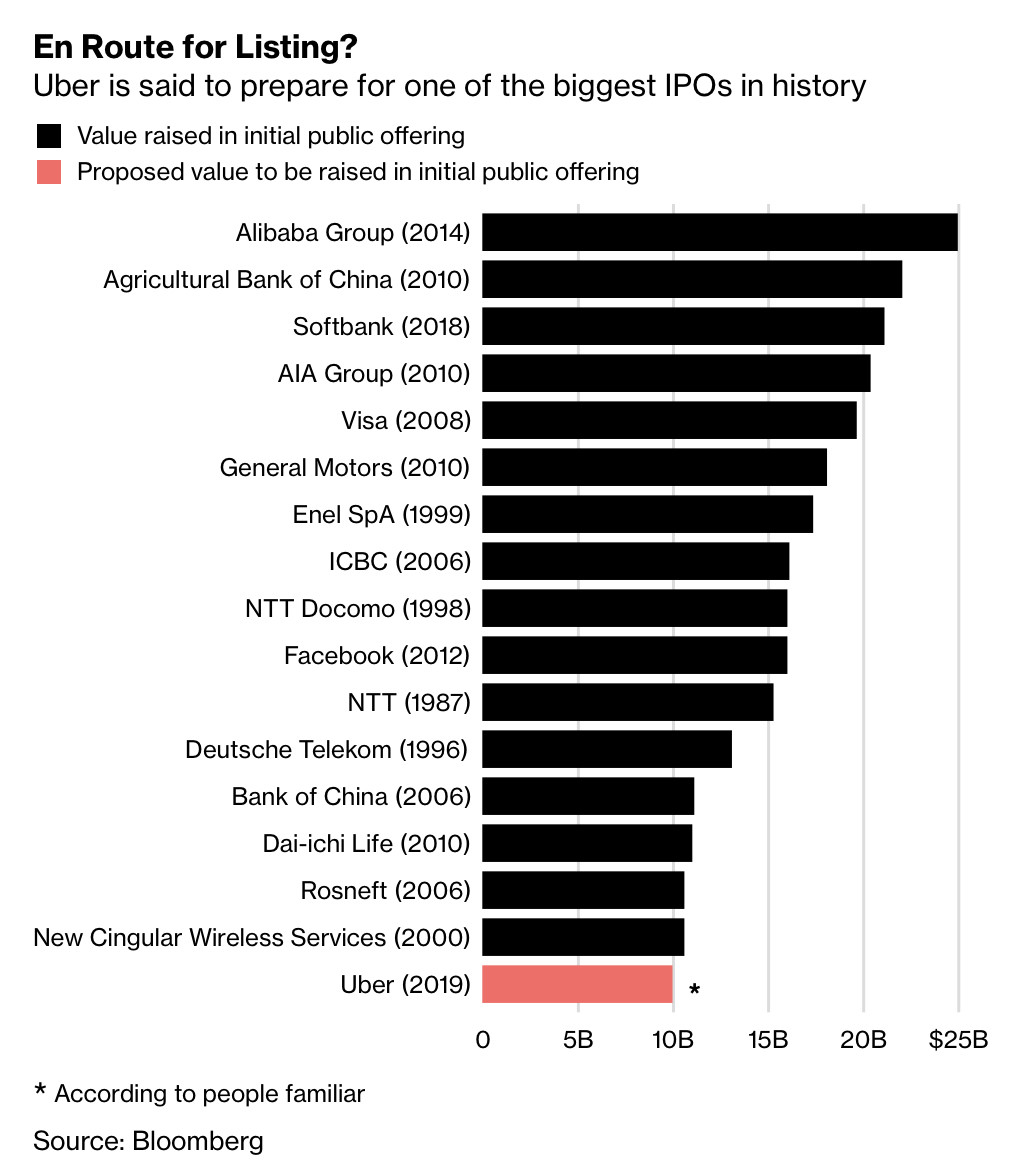

Uber da questo punto di vista, con la sua teorica valutazione di 100 miliardi di dollari è la perfetta prova di tale affermazione! Dopo dieci anni di sonore perdite economiche (ha bruciato circa 20 miliardi di dollari) il suo giro d’affari, 11,3 miliardi nel 2018, è salito del 42% rispetto al 2017, che invece aveva visto il raddoppio rispetto a 2016. Il numero di utenti mensili è balzato del 34% a 91 milioni nell’ultimo anno e sua volta era cresciuto ben di più, del 51%, nel 2017. Le risorse finanziarie di cui è stata dotata hanno infatti permesso a Uber di espandere il proprio modello di business a qualsiasi servizio dove avrebbe potuto utilizzare dei collaboratori esterni per fare consegne, di qualsiasi cosa, nonostante la quasi totalità di quei servizi sia in perdita.

Lyft, che si è quotata in Borsa pochi giorni fa a livelli ben più bassi (24 miliardi), ha semplicemente spinto meno sull’acceleratore perchè aveva meno risorse da spendere per la sua crescita. E la notizia che le operazioni di quotazione sembrano andare benone sta spingendo Pinterest, l’ennesimo social network in forte perdita, a scaldare anche lei i motori per la borsa!

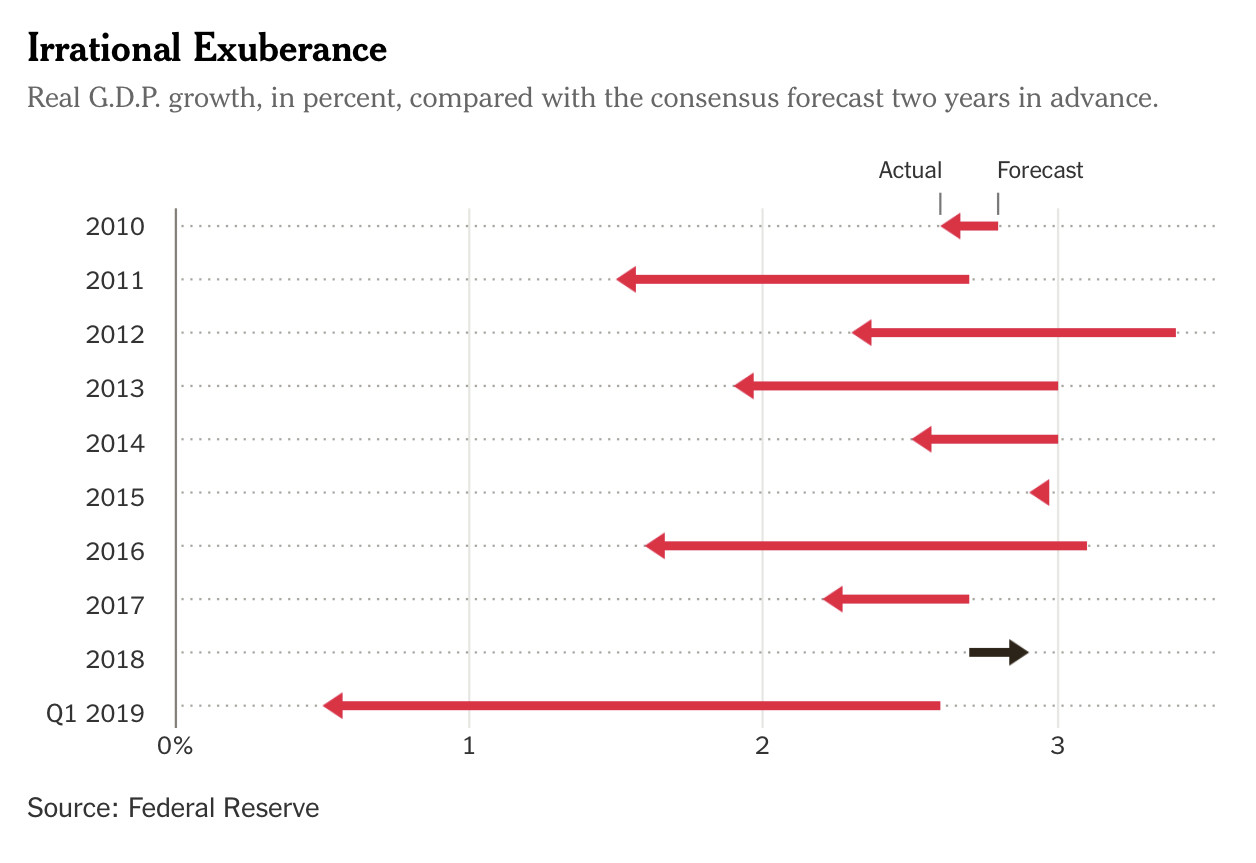

È quello che recentemente gli economisti hanno battezzato come “esuberanza irrazionale”: l’eccesso di ricchezza (e di aspettative sulla crescita economica) porta a scommettere su nuovi modelli di business persino laddove non c’è alcun indicatore che possa far presumere razionalmente la prospettiva di un profitto. Ovviamente la misura di questa esuberanza è cresciuta soprattutto negli ultimi anni, insieme con la ricchezza degli investitori, come si può vedere dal grafico:

Ma il fenomeno della montagna di liquidità che -aperte le cateratte della borsa- si riversa sugli unicorni al momento della quotazione ha molti altri risvolti sociali e industriali. Innanzitutto quello sulla competitività con i loro concorrenti del passato: inutile far notare che il momento è drammatico per tutti coloro che si occupano di consegne locali “alla vecchia maniera” nelle città dove Uber o Lyft sono presenti. Nessuno di loro dispone delle risorse che hanno questi colossi per perdere ancora denaro! E’ chiaro che per tutti gli altri i margini si schiacciano e il modello di business in può più prescindere da internet e dalla pubblicità online, cosa che a sua volta riduce le entrate pubblicitarie dei giornali locali, delle televisioni regionali e delle affissioni.

Ma la cosa più buffa sono i prezzi delle case, che nelle città più interessate (San Francisco e Los Angeles) alla pioggia di denaro che si sta riversando da Wall Street sono già in passato schizzati alle stelle e ancora una volta si apprestano a crescere. Molti dei beneficiari delle gigantesche valutazioni hanno infatti dormito in un appartamento in comune con molti altri giovani fino a poco tempo fa, e adesso vogliono spostare sull’economia reale i guadagni realizzati su quella “di carta”.

Rischia di andare un po’ come per l’oro del Portogallo, arrivato nel diciassettesimo secolo assai copioso dalle colonie d’oltreoceano, è stato capace di bruciare l’economia reale nel giro di pochi anni, arrestandone il normale funzionamento. Ma per fortuna questa volta il fenomeno sociologico è ben più esteso. Da ogni parte del mondo si investe e si è investito nelle società che sono destinate a cambiare per sempre il volto industriale del mondo. E i frutti che ne derivano vanno anch’essi in tutte le direzioni.

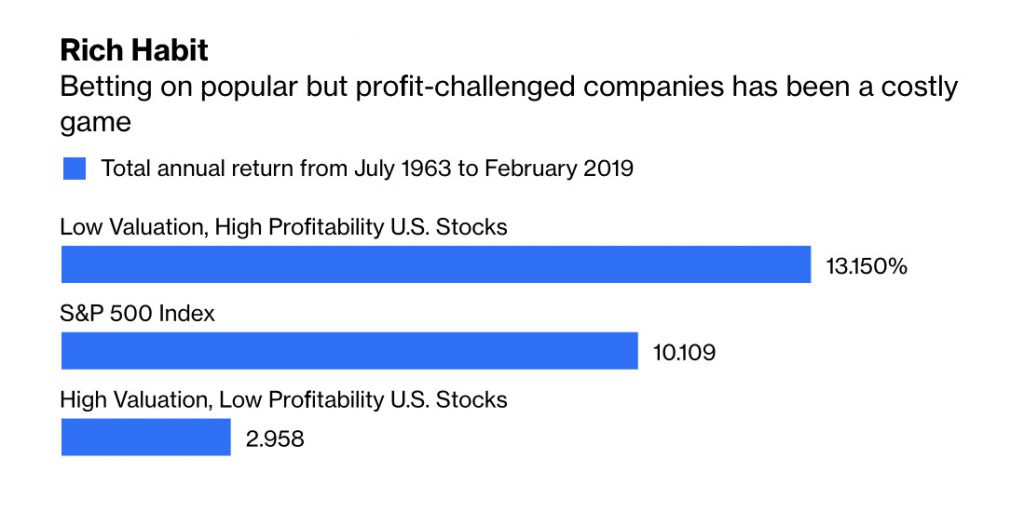

Se poi sarà davvero una manna o viceversa risulterà essere stata una (pericolosissima) moda del momento, lo sapranno soltanto i posteri. Per ora possiamo soltanto cercare alche paragone, come ad esempio la statistica degli ultimi 55 anni qui sotto riportata, che distingue tra imprese valutate poco in relazione ai loro elevati profitti (primo istogramma), quelle dell’indice più diffuso della borsa americana (secondo) e quelle valutate molto e con bassi profitti (terzo):

È chiaro che partire dal 1963 può essere un po’ distorsivo, ma è altrettanto vero che abbiamo già visto scoppiare la bolla speculativa delle “dot.com” dei primi anni ‘90 ed è piuttosto elevato il rischio che anche stavolta la bolla delle aspettative scoppi prima che il nuovo corso si consolidi.

Stefano di Tommaso

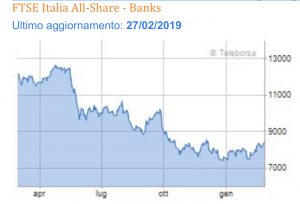

Per Scauri, il gestore azionario Italia di Lemanik Asset Management, è meglio ridere nei portafogli di investimento il settore bancario alla luce del rallentamento del pil italiano, della crescente pressione da parte del regolatore europeo (la BCE, che si fida sempre meno di Bankitalia) e della difficoltà nel generare un accettabile margine di interesse.

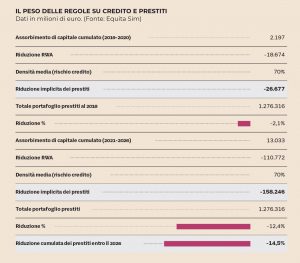

Per Scauri, il gestore azionario Italia di Lemanik Asset Management, è meglio ridere nei portafogli di investimento il settore bancario alla luce del rallentamento del pil italiano, della crescente pressione da parte del regolatore europeo (la BCE, che si fida sempre meno di Bankitalia) e della difficoltà nel generare un accettabile margine di interesse. Inoltre prosegue il rapporto di Equita, entro il 2020 le banche dovranno rifinanziare una raccolta pari a 200 miliardi, di cui 188 miliardi attraverso il programma di liquidità della Bce ma stima che se il 40% dell’esposizione con la Bce dovesse essere rinnovata, non ci dovrebbero essere “rischi di ulteriore deleveraging sugli impieghi” e perciò “le banche dovranno emettere almeno 70 miliardi di bond e ridurre di 27 miliardi (-18%) i Btp nel loro portafoglio. Il contesto in cui operano le banche italiane viene definito dunque “sempre più sfidante”.

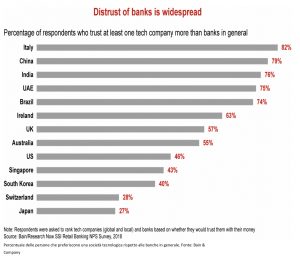

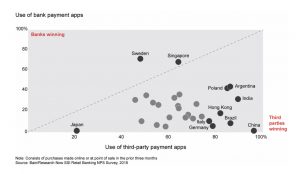

Inoltre prosegue il rapporto di Equita, entro il 2020 le banche dovranno rifinanziare una raccolta pari a 200 miliardi, di cui 188 miliardi attraverso il programma di liquidità della Bce ma stima che se il 40% dell’esposizione con la Bce dovesse essere rinnovata, non ci dovrebbero essere “rischi di ulteriore deleveraging sugli impieghi” e perciò “le banche dovranno emettere almeno 70 miliardi di bond e ridurre di 27 miliardi (-18%) i Btp nel loro portafoglio. Il contesto in cui operano le banche italiane viene definito dunque “sempre più sfidante”. Da non sottovalutare poi il pericolo di disintermediazione che proviene dalle cosiddette FinTech (le società tecnologiche che puntano a rimpiazzare il ruolo della banca creando sulla rete digitale un punto d’incontro “autonomo” tra domanda e offerta di capitali). Uno studio della BAIN&Co evidenzia proprio in Italia il massimo del rischio di riduzione della raccolta di depositi a causa di ciò.

Da non sottovalutare poi il pericolo di disintermediazione che proviene dalle cosiddette FinTech (le società tecnologiche che puntano a rimpiazzare il ruolo della banca creando sulla rete digitale un punto d’incontro “autonomo” tra domanda e offerta di capitali). Uno studio della BAIN&Co evidenzia proprio in Italia il massimo del rischio di riduzione della raccolta di depositi a causa di ciò.

DUE SOLE MATRICOLE SUL LISTINO PRINCIPALE

DUE SOLE MATRICOLE SUL LISTINO PRINCIPALE Piovan invece si è quotata in Borsa la settimana scorsa (ne scriviamo più diffusamente più avanti). Si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti per linee di produzione per le materie plastiche e nasce a Padova nel 1934 come officina specializzata nella meccanica di precisione.

Piovan invece si è quotata in Borsa la settimana scorsa (ne scriviamo più diffusamente più avanti). Si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti per linee di produzione per le materie plastiche e nasce a Padova nel 1934 come officina specializzata nella meccanica di precisione.

Ad aver rallentano sulla decisione di quotarsi in Borsa nel 2018 sono state numerose aziende, anche di grandi dimensioni: da Sigaro Toscano, parte dell’ex monopolista di Stato del tabacco, controllata dalla famiglia Montezemolo, che ha rinviato la quotazione proprio la scorsa settimana.

Ad aver rallentano sulla decisione di quotarsi in Borsa nel 2018 sono state numerose aziende, anche di grandi dimensioni: da Sigaro Toscano, parte dell’ex monopolista di Stato del tabacco, controllata dalla famiglia Montezemolo, che ha rinviato la quotazione proprio la scorsa settimana. Per la stessa ragione (baraonda sui mercati) lo scorso 29 maggio aveva rinunciato alla quotazione la Public Utility della Regione Toscana Estra.

Per la stessa ragione (baraonda sui mercati) lo scorso 29 maggio aveva rinunciato alla quotazione la Public Utility della Regione Toscana Estra. Grande dietrofront anche quello del colosso della ristorazione e distribuzione delle specialità alimentari italiane Eataly, che ha posticipato al 2019 la decisione in merito all’Ipo.

Grande dietrofront anche quello del colosso della ristorazione e distribuzione delle specialità alimentari italiane Eataly, che ha posticipato al 2019 la decisione in merito all’Ipo. Per non parlare della controllata di Fiat Chrysler nelle tecnologie elettroniche: Magneti Marelli. Valutata 5-6 miliardi di Euro, sta prendendo in considerazione una alternativa alla Borsa con il fondo americano Kkr. In stand-by anche Alpitour (dove ha di recente investito Tamburi e Associati e Nexi (la risultante dell’unione tra Cartasì e ICBP).

Per non parlare della controllata di Fiat Chrysler nelle tecnologie elettroniche: Magneti Marelli. Valutata 5-6 miliardi di Euro, sta prendendo in considerazione una alternativa alla Borsa con il fondo americano Kkr. In stand-by anche Alpitour (dove ha di recente investito Tamburi e Associati e Nexi (la risultante dell’unione tra Cartasì e ICBP). Per le cliniche della famiglia Garofalo (GHC), l’IPO sull’Mta invece sembra che ci sarà a breve e il collocamento di azioni sarà tutto in aumento di capitale (riservato agli istituzionali), puntando a un flottante del 25% da momento che il programma prevede a crescita basata su acquisizioni. I vertici della società hanno infatti dichiarato: “nonostante la turbolenza dei mercati, considerando la valenza strategica del programma di acquisizioni e di crescita del Gruppo, GHC continua il suo percorso verso la quotazione e non ci sarà vendita di azioni da parte dei soci di controllo” ( la stessa famiglia Garofalo ).

Per le cliniche della famiglia Garofalo (GHC), l’IPO sull’Mta invece sembra che ci sarà a breve e il collocamento di azioni sarà tutto in aumento di capitale (riservato agli istituzionali), puntando a un flottante del 25% da momento che il programma prevede a crescita basata su acquisizioni. I vertici della società hanno infatti dichiarato: “nonostante la turbolenza dei mercati, considerando la valenza strategica del programma di acquisizioni e di crescita del Gruppo, GHC continua il suo percorso verso la quotazione e non ci sarà vendita di azioni da parte dei soci di controllo” ( la stessa famiglia Garofalo ). Il mercato oggi è divenuto estremamente selettivo nel recepire nuove azioni da quotare al listino talchè sono avvantaggiate le aziende dotate di chiaro vantaggio competitivo, elevata e credibile crescita e forte attività di export. Aggiungeremmo poi che vogliano accettare -in tale congiuntura- anche di vedere ridotta significativamente la valutazione attribuita loro dal mercato, come dimostra il caso Piovan.

Il mercato oggi è divenuto estremamente selettivo nel recepire nuove azioni da quotare al listino talchè sono avvantaggiate le aziende dotate di chiaro vantaggio competitivo, elevata e credibile crescita e forte attività di export. Aggiungeremmo poi che vogliano accettare -in tale congiuntura- anche di vedere ridotta significativamente la valutazione attribuita loro dal mercato, come dimostra il caso Piovan.

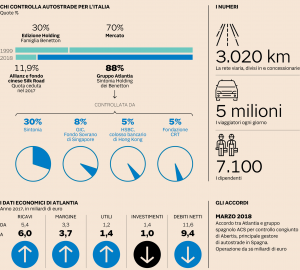

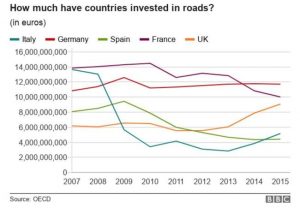

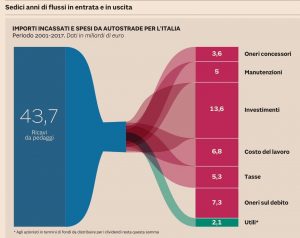

Nell’immagine qui accanto riportata si indica che i Benetton controllano la società con il solo 30% dell’88% (cioè con il 26,4%) e che la società fa utili netti dopo le tasse di 1,4 miliardi di euro (superiori agli investimenti di 1 miliardo) su ricavi di 6 miliardi (cioè circa il 23,3% del fatturato) con un margine operativo del 62% circa (del fatturato). Interessante notare che la società appartiene a privati italiani soltanto per il 19,9% del flottante che è pari solo al 45,5% del capitale azionario: dunque soltanto il 9% del capitale di Atlantia è in mano a privati Italiani, se si escludono i Benetton e la fondazione CRT. Ma anche contandoli, il totale in mano nazionale non supera il 25% del capitale e stava per divenire la metà se fosse andata in porto la fusione con ACS (autostrade spagnole) controllato dal gruppo di società di costruzione Abertis, operazione al momento in stand-by.

Nell’immagine qui accanto riportata si indica che i Benetton controllano la società con il solo 30% dell’88% (cioè con il 26,4%) e che la società fa utili netti dopo le tasse di 1,4 miliardi di euro (superiori agli investimenti di 1 miliardo) su ricavi di 6 miliardi (cioè circa il 23,3% del fatturato) con un margine operativo del 62% circa (del fatturato). Interessante notare che la società appartiene a privati italiani soltanto per il 19,9% del flottante che è pari solo al 45,5% del capitale azionario: dunque soltanto il 9% del capitale di Atlantia è in mano a privati Italiani, se si escludono i Benetton e la fondazione CRT. Ma anche contandoli, il totale in mano nazionale non supera il 25% del capitale e stava per divenire la metà se fosse andata in porto la fusione con ACS (autostrade spagnole) controllato dal gruppo di società di costruzione Abertis, operazione al momento in stand-by.

Dalla polemica che infuria dopo i fatti di Genova questo è il dato che emerge più evidente e certifica la poca dirittura morale degli organismi che avrebbero dovuto controllarne l’attuazione (e delle forze politiche che vi stavano dietro), come pure di quelli di gestione della società.

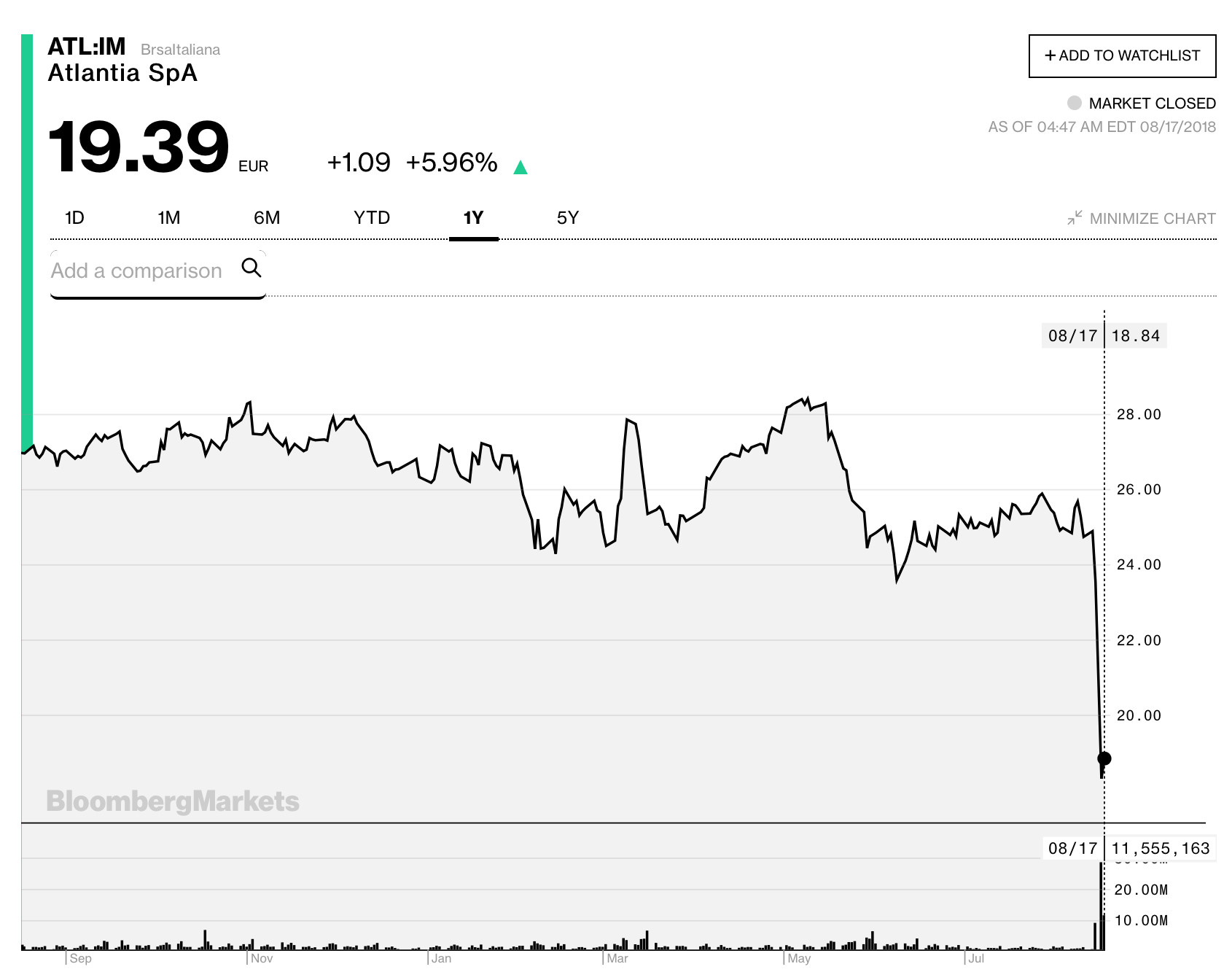

Dalla polemica che infuria dopo i fatti di Genova questo è il dato che emerge più evidente e certifica la poca dirittura morale degli organismi che avrebbero dovuto controllarne l’attuazione (e delle forze politiche che vi stavano dietro), come pure di quelli di gestione della società. Se questo fatto verrà accertato dalla Magistratura allora non sarà stata del tutto fuori luogo la “boutade” del Governo che intende revocare la concessione delle Autostrade per l’Italia (in sigla ASPI) ad Atlantia innanzitutto, la maggiore concessionaria delle Autostrade italiane con circa 3000 chilometri gestiti su quasi 6000 affidati a soggetti diversi dall’ANAS.. Ovviamente di fronte anche solo a tale rischio ipotetico tutti hanno iniziato a chiedersi quanto vale questa società (e di conseguenza quanto dovrebbe quotare il titolo in Borsa) ?

Se questo fatto verrà accertato dalla Magistratura allora non sarà stata del tutto fuori luogo la “boutade” del Governo che intende revocare la concessione delle Autostrade per l’Italia (in sigla ASPI) ad Atlantia innanzitutto, la maggiore concessionaria delle Autostrade italiane con circa 3000 chilometri gestiti su quasi 6000 affidati a soggetti diversi dall’ANAS.. Ovviamente di fronte anche solo a tale rischio ipotetico tutti hanno iniziato a chiedersi quanto vale questa società (e di conseguenza quanto dovrebbe quotare il titolo in Borsa) ?

Se infatti la società dovesse mettere in cantiere investimenti aggiuntivi di circa 2 miliardi di euro il suo cash flow (flusso di cassa netto) diverrebbe pesantemente negativo e la società necessiterebbe di un importante incremento nei mezzi propri, più o meno di pari valore, annacquando l’attuale capitalizzazione di circa il 13%, cioè pari a quei 4-5 euro per azione di cui si scriveva più sopra.

Se infatti la società dovesse mettere in cantiere investimenti aggiuntivi di circa 2 miliardi di euro il suo cash flow (flusso di cassa netto) diverrebbe pesantemente negativo e la società necessiterebbe di un importante incremento nei mezzi propri, più o meno di pari valore, annacquando l’attuale capitalizzazione di circa il 13%, cioè pari a quei 4-5 euro per azione di cui si scriveva più sopra.